Кажется, в мире не осталось места тайнам. Однако есть еще то, что будоражит воображение любителей гипотез и искателей приключений. Пока в России ученые спорят, где искать библиотеку Ивана Грозного, похожую загадку пытаются разгадать в Средней Азии, сообщает МТРК «МИР» .

Легендарная библиотека Ивана Грозного. Изначально принадлежала византийским императорам и веками пополнялась новыми книгами. Последним этой сокровищницей знаний, как полагают ученые, владел Царь всея Руси Иван Васильевич. А вот что стало с библиотекой, состоящей предположительно из 800 томов, после него? Неизвестно до сих пор. Существует около 60 гипотез о ее местонахождении. Ни одна из них пока не подтвердилась.

Эта то ли быль, то ли легенда, удивительным образом перекликается с рассказами об утерянной библиотеке Мирзо Улугбека – среднеазиатского правителя из династии Тимуридов, внука Тамерлана и одного из величайших ученых Востока.

На самом деле изначальным владельцем библиотеки был не Улугбек. А, собственно, сам родоначальник династии – Амир Тимур. Известно, что Тамерлан покорил большую часть Средней Азии, Кавказа, а также территории Сирии, Ирака, Ирана. То есть территории, где некогда расцвели древнейшие цивилизации – персидская, ассирийская, вавилонская. Известно, что все эти империи внесли огромный вклад в развитие мировой культуры. А как свидетельствуют историки, Тамерлан не просто присоединял завоеванные земли и множил богатство. Из военных походов он привозил в столицу своего государства – Самарканд – строителей, ученых, ремесленников и, конечно же, книги. В те времена персидский был языком литературы, а арабский – религии.

Одно из сокровищ, которое оказалось в Средней Азии благодаря Тамерлану – Коран Османа. Первоисточник (!) священного писания одной из трех мировых религий. Сейчас книга хранится и экспонируется в медресе Муйи Муборак в Ташкенте.

«Это самый древний Коран, самый первый Коран, который был собран в виде книги, – говорит Фаррух Худайбердиев, директор музея «Коран Османа». – Коран написан в VII веке. То есть это истоки зарождения ислама. Во время правления Халифа Османа было написано 6 экземпляров Корана. 5 из них Халиф Осман отправил в крупные города исламского государства. Один хранился у него дома. Это как раз тот самый Коран, который сейчас находится у нас. Предания говорят, что Халиф Осман был убит во время чтения этого Корана. Его кровь до сих пор видна на первых страницах этой священной книги».

Изначально текст Корана передавался из уст в уста. Из-за массового истребления во время междоусобных воин людей, знающих священный текст наизусть, а также для его унификации, халиф Осман ибн Аффан распорядился написать священную книгу. Тексты написаны на оленьей коже старым арабским шрифтом хиджази. Размер каждой страницы 53 на 68 сантиметров.

«Сейчас в этом Коране 338 страниц, – комментирует Фаррух Худайбердиев. – Это одна треть Корана. Остальные части были утеряны в течение 1400 лет. До нас дошла всего лишь одна треть».

У священной книги действительно биография с географией. Итак, в Средней Азии, по свидетельству историков, Коран Османа оказался благодаря Амиру Тимуру. Он привез его из иракского города Басра, и на протяжении многих лет книга хранилась в Самарканде. До 1869 года. После завоевания Средней Азии царской Россией генерал-губернатор Туркестана фон-Кауфман распорядился переслать Коран в Санкт-Петербург. В Узбекистан священная книга вернулась только в 1924 году.

Но был ли Коран Османа жемчужиной библиотеки Амира Тимура? И вообще, существовала ли библиотека на самом деле? Или это красивая сказка из тех, которые рассказывала Шахерезада?

«Существуют отдельные книги из этой библиотеки, даже с надписью, что они оттуда происходят, – говорит Борис Голендер, научный сотрудник литературного музея Сергея Есенина в Ташкенте, писатель и краевед. – Но основной массив книг пропал. Где он – никому неизвестно. Помимо мусульманских рукописей, вполне возможно в этой библиотеке были древнегреческие, сирийские, армянские. Амир Тимур прекрасно понимал ценность книг. Видимо, он издал приказ о том, что такого рода ценность надо свозить в Самарканд. Вот они и попадали в эту библиотеку».

О том, что библиотека существовала, в некоторой степени может свидетельствовать «Гурганский зидж» – каталог звездного неба, составленный в 1437 году в обсерватории Улугбека. В этом труде описаны 1018 звезд, а также определена длина звездного года: 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд и наклон оси Земли – 23,52 градусов. Многие исследователи полагают, что такие точные расчеты не могли быть сделаны с нуля. Скорее всего, ученые все-таки опирались на исследования предшественников.

«Вообще ученый не может без книг, и никакое научное исследование, тем более такое, как каталог звездного неба самого Улугбека, не может быть составлено без опоры на предшественника, – уверен Борис Анатольевич Голендер. – Очень верил в эту библиотеку Василий Лаврентьевич Вяткин – замечательный археолог, который первый раскапывал Афрасиаб (прим. – городище в Самарканде). Он верил в эту библиотеку и со страшной силой ее разыскивал: вот этот массив книг, где-то закопанный. Он даже обсерваторию Улугбека нашел благодаря этим поискам. То есть он наткнулся на документ, где упоминались вот эти холмы обсерватории. И по каким-то приметам, которые Василий Лаврентьевич вычитал в этой огромной грамоте, он сумел найти это место, где была обсерватория. До этого никто не верил, что обсерватория Улугбека вообще существовала. Думали, что он в своем медресе измерял угломерами эти расстояния и так составлял звездные таблицы».

Так, поиски библиотеки Тимуридов привели Василия Лаврентьевича Вяткина, известного коллекционера и комментатора восточных рукописей, к останкам обсерватории Улугбека, которые были обнаружены в 1908 году. Что стало, пожалуй, главной и самой известной находкой в жизни археолога. Масштабы этой средневековой астрономической лаборатории поражают. Обсерватория Улугбека была трехэтажной и имела цилиндрическую форму. Высота составляла около 30 метров, а диаметр – около 47 метров. Внутри был секстант радиусом 40, 21 метра, с помощью которого измерялось положение звезд. Фрагмент этого гигантского угломера сохранился до наших дней.

«Секстант возвышался на 33 метра, до вершины обсерватории, – говорит Икромидин Сирожидинов, научный сотрудник самаркандского Государственного музея-заповедника и обсерватории Мирзо Улугбека. – Сейчас мы можем видеть только 31 метр нижней подвальной части секстанта. А всего он был 64 метра, то есть был поднят до уровня 10-этажного здания. Важно, чтобы радиус секстанта был длинным, тогда расчеты получались точными».

Звездные карты Улугбека долгое время использовались в морской навигации. Расчеты, сделанные в его обсерватории почти 600 лет назад, и по сей день поражают невероятной точностью.

«Вот расчеты Улугбека. Смотрите, вращение планеты по улугбекскому расчету, а здесь приведены данные с помощью современного телескопа, – проводит сравнительный анализ Икромидин Сирожидинов. – Вращение Земли вокруг Солнца 365 дней 6 часов 10 минут 8 секунд – по улугбекскому расчету, а по современным данным – всего на 1 минуту 2 секунды разница. А ведь почти 600 лет прошло».

Мирзо Улугбек был одним из величайших ученых мира. Вся Европа переводила его книги. Во многом распространению его научных и не только трудов способствовала традиция переписывания книг. В том же медресе Улугбека, которое сегодня украшает площадь Регистан, каллиграфы множили его труды. В те времена каллиграфия была обязательной частью образовательной программы. К слову, в Узбекистане книги переписывали вплоть до начала ХХ века.

Сейчас в фондах Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистана хранится одно из самых богатых и уникальных собраний мира – более 25 500 восточных манускриптов. И в их числе средневековый каталог правителя Мавераннахра Мирзо Улугбека. Правда, это не оригинал, а список.

«Астрономические таблицы переписал другой переписчик в другое время, – комментирует Санджар Гуломов, заведующий отделом исследования исторических документов института востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН РУз. – То есть вот эта рукопись, которой мы располагаем, относится к XVI веку. Она появилась спустя полтора столетия после того, как был написан оригинал. Здесь мы видим таблицу всех звезд. Их расположение».

Благодаря традиции переписывания книг и таким образом их тиражирования, научные труды Мирзо Улугбека по математике и астрономии, а также его поэзия, сохранились для потомков. Ну, а что же стало с его библиотекой? После трагической смерти Улугбека следы ее бесследно исчезли.

«Произошло это, видимо, в конце XV века, – говорит Борис Голендер, писатель и краевед. – Тогда начались гражданские, а потом вообще Шейбаниды (прим. – узбекская правящая династия) напали на Тимуридское государство. И такую ценность, как эта библиотека, кто-то, видимо, последователи Улугбека, решили спрятать. Спрятали! И все! Теперь мы ее не найдем. Но я верю, что когда-нибудь ее найдут. Если вы видели Афрасиаб – это огромная территория, которая сегодня изучена раскопами только на 10 процентов. Так что там вполне возможны такие открытия».

Афрасиаб – городище в Самарканде, под грунтом которого скрывается история этого вечного города: от Александра Македонского до Чингисхана, который этот город и уничтожил. Новый Самарканд Тимуриды отстроили вокруг старого. Кто знает, какие еще тайны хранит Афрасиаб? Есть и другие версии, где надо искать библиотеку Мирзо Улугбека. В том числе под Самаркандом. Якобы под городом есть система подземных тоннелей. Версий много. Даже такая, что библиотека была разворована и уничтожена. Пока же ни одна из этих гипотез не была подтверждена или опровергнута. А значит, есть вероятность, что поиски будут продолжены и, возможно, однажды книжная сокровищница будет открыта миру.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

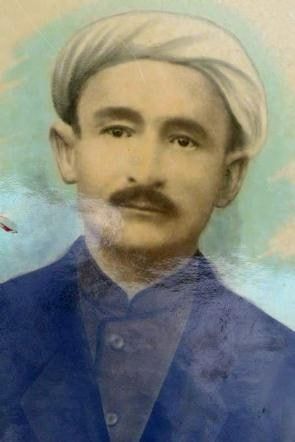

Наряду с Махмудходжой Бехбуди, одним из ярких представителей самаркандского джадидского движения был его соратник Ходжи Муин (Шукруллаев), передает «Самаркандский вестник».

Ходжи Муин родился 19 марта 1883 года в махалле «Рухабад» в Самарканде, в семье купца и очень религиозного человека. В семь лет у Муина не стало матери, а когда ему было 12, умер отец. Воспитанием юного сироты занялся его дедушка - Мирсаид Шарифзода, который тогда являлся имамом мечети Рухабад. Дом, где жили Ходжа Муин и его дедушка, находился в непосредственном соседстве с мечетью Рухабад. В настоящее время этот дом и мечеть сохранились. У входа в дом установлен бюст Ходжи Муина Шукруллаева.

Вместе с религиозным образованием, Муин обучается языкам и увлекается поэзией. В своей биографии Ходжи Муин утверждает, что в возрасте одиннадцати лет на него сильно повлияли стихи Яссауи и Машраба, а также некоторые газели из сборника «Тухфат уль-ушшок», тогда он сам начал писать стихи. После окончания учебы Муин владел таджикским, узбекским, арабским языками, и позднее освоил русский, турецкий и азербайджанский языки.

Большое влияние на молодого человека оказало знакомство с молодым, но очень талантливым литератором Саидахмадом Васли, который тогда преподавал в медресе. Васли ввел Муина в литературные круги Самарканда, которые пронизывали идеи просвещения.

Преподавательская карьера Ходжи Муина началась в 1901 году в старой школе. На основе опыта, полученного там, и методики преподавания Абдукадира Шакури, в августе 1903 года он открыл свою новометодную школу в махалле «Ходжа Нисбатдор», где продолжил преподавать исключительно светские науки. Школу он открыл на свои деньги, которые выручал от продажи фруктов из сада.

Литературовед Р. Мукумов, основываясь на интервью с современниками Ходжи Муина, сказал: «Ходжи Муин не собирал средства на обучение детей в школе, а продавал на рынке фрукты, выращенные в собственном саду в селе Деволи. Он не думал о том, чтобы получать прибыль от обучения».

1908 году Ходжи Муин подготовил и издал учебник для новометодных школ «Рахнамои савод» («Путеводитель по знаниям»). В 1913-1916 годах Ходжи Муин совместно с Махмудходжой Бехбуди организовали и издавали газету «Самарканд», а также журнал «Ойна» («Зеркало»).

Ходжи Муин, как и другие джадиды, выступал за развитие национального искусства и литературы, равноправие женщин, реорганизацию деятельности духовенства, преподавание в школах на национальном языке. Он боролся за введение в мусульманских школах нового метода. Ходжи Муин написал ряд пьес, таких как «Туй» («Свадьба»), «Мазлума хотин» («Порабощенная женщина»), «Эски мактаб, янги мактаб» («Старая школа, новая школа»), которые были поставлены в театрах. Его произведение «Мазлума хотин» в 1916 году было переведено на русский язык В. Л. Вяткиным и поставлено на сцене театра.

В 1929 году в ходе массовых репрессий интеллигенции Ходжи Муин был арестован по надуманным обвинениям, наряду с соратниками, и до 1932 года находился в заключении. После освобождения продолжил свою деятельность. В январе 1938 года, в ходе так называемого «Большого террора», Ходжи Муина снова арестовали и приговорили к десяти годам лишения свободы. Для отбывания наказания был сослан в Сибирь, где скончался от истощения 22 июля 1942 года в соликамском лагере ГУЛАГа. Был посмертно реабилитирован в 1956 году.

Автор: Хуршида АШУРОВА, доцент кафедры “Гуманитарные науки и информационные технологии” СамГИИЯ.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана