Среди богатого историко-культурного наследия Таджикистана особняком стоят три мавзолея - весьма примечательные памятника архитектуры, которые можно охарактеризовать по порядку как "самый древний", "единственный из сохранившихся", "предвестник нового стиля".

Все они расположены в различных регионах республики, но одинаково удивляют необычными архитектурными решениями приемами, ставшими настоящей строительно-декоративной инновацией своего времени.

Sputnik Таджикистан расскажет, в чем уникальность древних усыпальниц и были ли они усыпальницами в полном смысле слова.

Купол, подвешенный к небесам

Первый архитектурный памятник, настоящий "отец таджикского зодчества" расположился в Кулябской области, неподалеку от небольшого селения Сайод. Уже на подъезде к селению, среди хлопковых полей видны два уступчатых купола величественной усыпальницы Ходжа Машад. Существует местная шиитская легенда, повествующая о погребенном внутри безымянном герое ислама, погибшим, спасая имама Али, зятя и сподвижника Пророка. Само название "машад", по словам средневекового таджикского поэта Насира Хусрава, означает "место мученичества, где покоится прах святого".

Два соединенных сводом издалека здания кажутся одинаковыми, хотя возведены были с разницей почти в 100 лет. Первым был создан Восточный мавзолей с трехступенчатым куполом, после чего к нему, как вольное подражание, был пристроен Западный мавзолей.

Особое внимание безвестные мастера уделили интерьеру. Доминирующую роль здесь играет купол, в вершине которого расположен большой люк - единственный источник света, придающий внутреннему облику здания торжественный и величественный характер. Освещенность увеличивается по мере перехода от нижней тяжелой части здания к верхней, к как бы "парящему" куполу.

Подобное простое, но стилистически эффектное решений в декоре - характерная черта архитектуры времен таджикской династии Саманидов IX-X веков. Другая важная особенность Восточного мавзолея - его композиция с одинаково изящными фасадами, рассчитанная на восприятие здания со всех сторон.

По мнению исследователей, восточную часть здания можно считать одной из самых древних мусульманских усыпальниц Центральной Азии.

Прилегающий Западный мавзолей, как бы уравновешивающий строение в глазах зрителя, в целом повторяет формы соседа, но по ряду художественных признаков относится к ХI-XII вв. Здесь уже встречаются стрельчатые арки и вставки из резного кирпича, нехарактерные для стиля Саманидов.

Пространство между западным и восточным крылом соединено уникальным по своему конструктивному решению сводом. Дело в том, что древние архитекторы не использовали кружала - специальные деревянные опоры, без которых в те времена казалось невозможным создание любых сводов и арок.

Кружала применяются и сегодня, скажем, при строительстве монументальных храмов, но в Средние века они были незаменимым подспорьем строителей, и возведение арок и сводов без них казалось настоящим инженерным прорывом.

Вместо деревянной опоры арочные конструкции держались на силе сцепления кирпичей, укладываемых зигзагообразно, в так называемой "елочной кладке".

Древнейшая усыпальница Таджикистана предоставила исследователям немало загадок. Первая из них: каково назначение этого ансамбля, помимо, собственно, мавзолея? И как выглядел ансамбль в далеком прошлом? Судя по всему, он начинался с торжественного входного портала с двумя башнями. Сквозь него можно было пройти в обширный двор с аркадой, застроенный по периметру помещениями.

Планировка дает основание предположить, что усыпальница сочетала также и функции медресе. Ведь здесь, как и в других исламских учебных заведениях, по периметру двора расположены узкие кельи семинаристов. А два купольных помещения по бокам выполняли роль учебного зала и мечети, что также является традиционным элементом медресе. Включение медресе в композицию погребального комплекса также вполне типично для региона, особенно несколько столетий спустя. Более поздние и масштабные примеры - Мири Араб в Бухаре, Гаухар Шад в Герате и Гур Эмир в Самарканде.

Если эти предположения верны, то Ходжа Машад является одним из древнейших из дошедших до нашего времени исламских учебных заведений, что делает ансамбль близ селения Сайод вдвойне ценным.

В целом, знакомство с Ходжа Машад наводит на мысль о существовании удивительной эпохи, когда в провинции возводились такие незаурядные, достойные украсить любой столичный город здания. А наличие в этом районе большого количества неисследованных городищ и частые находки высокохудожественных произведений искусства свидетельствуют о богатой, непрекращающейся культуре древнего региона.

Он весь из дерева и ни куска гранита

В 20 км южнее Исфары в живописном селении Чорку сохранился другой уникальный памятник - мавзолей Амир Хамза Хасти Подшо или, как его иногда называют местные жители, Хазрати-Бобо. И если усыпальница Ходжа Машад - это шедевр кирпичной архитектуры своего времени, а Амира Хамза - настоящий гимн деревянному зодчеству. Подобно жемчужине в раковине, он включен в более поздний культовый ансамбль мечети ХIХ - начала XX.

Согласно фольклорному преданию, мавзолей был возведен за одну ночь, и в нем якобы погребён святой Хазрати-Бобо, легендарный герой, полководец и царь Амир Хамза Сохибкирон.

Поскольку во внешних формах комплекса нет и намека на глубокую древность, мавзолей в Чорку долго оставался в стороне от внимания исследователей. Но вот в 1962 году искусствовед Рузиев, попав внутрь полутемного помещения мазара, был поражен удивительным резным декором, резко контрастировавшим с внешними формами убранства комплекса. Оказалось, что за толстым "футляром" стен XIX века находился памятник на тысячу лет старше!

То есть строение в Чорку является как минимум старшим современником древнейших скандинавских церквей-ставкирок и в целом может претендовать на звание одного из старейших дошедших до нас памятников деревянной архитектуры.

Важной проблемой, связанной с комплексом Хазрати Бобо, является реконструкция первоначального облика. По мнению исследователей, он был таков. В помещении как бы "замурован" небольшой (4,5 х 5,7 метра) навес-айван с великолепными колоннами и резным потолком. На четырех фасадных колоннах (причем их форма не встречается почти нигде в Центральной Азии) едва различимы следы орнамента, подтверждая предположение о том, что ранее айван был обращен на улицу и подвергался воздействиям внешней среды.

Колонны служили опорой для мощных балок, огибающих айван с внутренней стороны. На них была вырезана изящная надпись, в которой сложная вязь арабского письма органично переплетается с растительным орнаментом. Среди других мотивов, встречающихся в оформлении мавзолея, особо примечательно изображение, с одного конца напоминающее птицу с клювом, с другого - змею.

Исследователь Сергей Хмельницкий датирует здание Х-ХI веками, подкрепляя свои доводы сравнением декоративных деталей. Так, образы птицы и змеи близки к древним пластам народных верований, когда изобразительность еще не была вытеснена мусульманским орнаментальным искусством. И в причудливой неповторимой пластике деревянной резьбы мы видим органичное слияние древних доисламских традиций с новыми веяниями.

В архитектуре памятника в Чорку немало и других загадок. Изначально это и не мечеть, и не мавзолей (погребения здесь появились позже), и тем более не жилое строение. Возможно, уже сейчас несколько покосившаяся постройка могла рухнуть в древности. Ее заново собрали, допустив искажения при замене некоторых утраченных частей.

Вероятнее всего, здание было открыто на запад и юг, а с севера и востока было закрыто сырцовыми стенами, напоминая мечеть X в. Чор-Сутун в Термезе. Хмельницкий высказывает предположение, что здание могло быть использовано как поминальная загородная мечеть.

В целом мавзолей в Чорку является единственным из сохранившихся шедевров деревянного зодчества Центральной Азии, чудом дошедших до наших дней.

От мечети к мавзолею

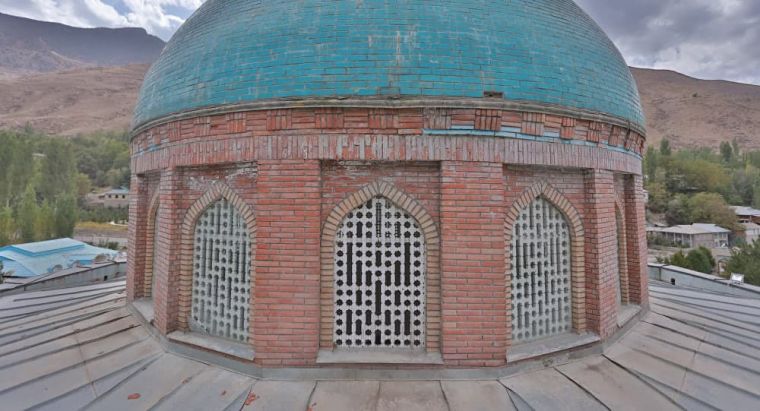

Третья "жемчужина" таджикской архитектуры расположена в 25 км от Пенджикента в живописном селении Мазори Шариф - это мавзолей Мухаммад Башоро, "Мухаммада Благовестного".

Богато декорированный портал мавзолея занимает особое место среди историко-культурных достопримечательностей не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. Небольшое здание расположено у подножья густо заросшего арчой горного склона, ставшего прекрасным фоном, подчеркивающим красоту древнего здания.

Известность мавзолею принес его портал-пештак, облицованный резной терракотой. За порталом расположен просторный и высокий квадратный купольный зал и сообщающиеся с ним боковые помещения. Напротив входа на небольшом возвышении располагается ниша - лоджия с несколькими надгробиями.

С левой стороны к залу примыкает небольшое купольное помещение, также выполняющее роль мечети. В 1966 году прямо под ней был обнаружен древний склеп, состоящий из двух небольших, перекрытых сводом камер.

Вероятно, это одно из первых ярких произведений таджикских мастеров-декораторов послемонгольского периода.

Зодчие продемонстрировали немалую изобретательность и тонкий вкус при художественно-декоративном оформлении гробницы, особенно его великолепно декорированного портала, сохранившего даже точную дату постройки - 743 год хиджры, соответствующий 1342-1343 гг.

Почти все его убранство выполнено в сложной технике терракоты, вырезанной на сырой глине, обожженной и собранной прямо на фасаде. Такой метод требовал высокого профессионализма и точности сборки, а потому строительство обходилось вдвойне дорого.

Не меньший интерес представляет и одно из надгробий лоджии: белые буквы каллиграфической надписи окаймлены темно-синим орнаментом, переплетающимся с голубым растительным узором. На сводике надгробия в надписях помимо голубого применен красный цвет с позолотой. В целом надгробия мавзолея Мухаммада Башоро справедливо относятся к высокохудожественным образцам орнаментального мастерства.

Сам мавзолей был возведен в несколько этапов. Сперва, в XI-XII в., было построено квадратное купольное здание, выполнявшее функции мечети, - об этом говорит обычная для среднеазиатских мечетей ориентация на юго-запад богато украшенной кафедры-михраба. Потом, вероятно, в здании кого-то похоронили, мечеть перестали использовать по назначению и пристроили к ней сперва одно, а затем второе помещение. И именно к центральному зданию в начале XIV в. пристроили великолепный новый портал.

Известно, что на этом месте был в 866 г. захоронен праведник Мухаммад Башоро, и если это так, то на месте его могилы могла существовать и более древняя, возможно, сырцовая, не сохранившаяся до нашего времени усыпальница. Загадок, связанных с мавзолеем Мухаммада Башоро, немало.

Так, например, непонятно, для каких целей использовались многочисленные подземные сводчатые коридоры, расположенные в толще стены, примыкающей к холму. Они имеют небольшую высоту в 1,5 метра и совсем лишены света. Отчасти они предназначались для предотвращения отсыревания стен в наиболее уязвимой части строения. Есть еще одно предположение об использовании их в качестве чиллахоны, места сорокадневного поста.

По мнению известного узбекского исследователя зодчества Центральной Азии Шукура Аскарова, мавзолей Мухаммада Башоро в завершенном виде представлял собой хонако-сооружения для суфистской общины, ищущей "правильный путь к Богу". Наличие могилы праведника придавало комплексу статус религиозной святыни и поднимало престиж дервишской общины, проводящей здесь ритуалы.

Во время экспедиции в 1970-е годы в центре зала можно было видеть возвышающийся почти до купола вкопанный в землю мощный арчовый столб. Видимо, он был одним из элементов в ритуальных действиях, играя роль древа жизни, связующего звена между земным и небесным мирами.

Разновременные комплексы Центральной Азии становятся по мере разрастания многофункциональным, и уже здесь сложно определить их основные функции. Наиболее часто архитектурный процесс выглядит так - сперва мавзолей почитаемого человека становится местом поклонения, а затем к нему пристраивается поминальная мечеть и специальные помещения-кельи. Со временем комплекс может превратиться в медресе, как это случилось в Ходжа Машаде.

Одно бесспорно: мавзолей Мухаммада Башоро - это первая ласточка возрождения архитектуры Центральной Азии, своего рода тимуридского ренессанса, предвосхитившего роскошное убранство тимуридских построек Самарканда и Бухары.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

Три осиротевших брата, известные как Бану Муса, были одними из первых арабских ученых, освоивших греческие математические труды. В дальнейшем они заложили основы арабской школы математики и стали первооткрывателями в области геометрии и механики.

По данным издания Исламосфера, Багдад IX века считал этих трех братьев-сирот волшебниками. Однако секрет их славы заключался не в магии, а в их впечатляющих познания в области механики. Три брата – старший Мухаммад, второй по возрасту Ахмад, и самый младший Хасан – написали более 20 научных книг под псевдонимом «Бану Муса».

Некоторые из их трудов считаются определяющими работами по геометрии и астрономии. Они продемонстрировали замечательную способность применять теоретические знания на практике и извлекли пользу из Дома мудрости – знаменитого центра интеллектуальных знаний в древнем Багдаде.

После смерти своего отца Мусы ибн Шакира братья смогли накопить значительное состояние и влияние в Доме мудрости благодаря его тесным отношениям с халифом аль-Мамуном. В обмен на пятьсот динаров в месяц братья наняли нескольких переводчиков, усилия которых подарили им доступ к знаниям корифеев тогдашней науки – от древнегреческих эрудитов до средневековых математиков. Согласно многим историческим свидетельствам, на них повлияли работы греческих математиков, а именно Герона и Филона.

В «Китаб аль-Хиял» («Книга гениальных устройств»), которая является самой известной работой этой троицы, описано более сотни их изобретений. В книге братья Бану Муса описывают множество механических устройств: от ловчих судов до систем автоматического управления в дополнение к семи водяным форсункам, трем масляным лампам и системе подъемных механизмов.

Хотя на их изобретения и повлияли работы греческих математиков, братья Муса также продемонстрировали свою собственную изобретательность, разработав оригинальные методы и конструкции. Они также считаются создателями первой программируемой машины – изобретенного ими автоматического флейтиста. Братья Муса представили регулятор с обратной связью и автоматический орган с гидроприводом, которые относятся к их оригинальным изобретениям.

Кроме того, они внесли значительный вклад в область геометрии, особенно в численный подход к площади и объему. В то время как греческие математики ранее рассматривали эти понятия количественно и выражали их через отношения, братья Бану Муса определили их, используя точные числовые значения. Их неоценимый вклад в науку не ограничивался только лишь изобретениями, поскольку они также основали первую арабоязычную школу математики.

Хотя проекты Герона и Филона могли повлиять на некоторые из этих изобретений, как упоминалось выше, значительная их часть была полностью оригинальной. Выдающаяся инженерная гениальность, которой обладали братья Муса, позволила им улучшить разработки греческих и других древних инженеров и создать новые методы и конструкции.

Бану Муса также измерили окружность Земли, пройдя расстояние по отмеченному маршруту для смещения высоты Полярной звезды на один градус (что они сделали в двух местах для точности). Троица сообщила об окружности в 24 000 миль, что немного меньше современной цифры в 24 902 мили.

Онт писали индивидуально или совместно известные трактаты по геометрии и математике, хронометрированию, природе речи и другим темам. Помимо своих механических и других достижений, братья Бану Муса внесли значительный вклад в область геометрии. Их книга «Измерение плоских и сферических фигур» стала основополагающей работой, оказавшей влияние на исламских и европейских математиков на века вперед. Их подробные объяснения и формулы обеспечили прочную основу для понимания геометрических концепций и расширения математических знаний.

Влияние научной деятельности братьев Бану Муса невозможно переоценить. Их новаторские работы в области механики, астрономии и геометрии заложили основу для будущих достижений в этих сферах науки. Их влияние простиралось далеко за пределы их времени, вдохновляя последующие поколения мусульманских ученых, в том числе известного аль-Джазари. Более того, их вклад сыграл ключевую роль в передаче знаний между культурами и заложил основу для промышленной революции в Европе.

В последние годы возобновился интерес к замечательным достижениям братьев Бану Муса. Ученые и историки углубились в их работы, проливая свет на их научную методологию и сложные детали их изобретений. Их вклад получил признание научного сообщества, которое подтвердило их статус первооткрывателей науки и новаторов.

В их честь была названа обсерватория в Багдаде, где они наблюдали созвездие Большой Медведицы. Братья Муса занимали ключевое положение в Доме мудрости – интеллектуальной твердыни, внесшей существенный вклад в развитие человечества. Ученые, связанные с этим институтом, основывались на тысячелетнем научном знании, унаследованном от древних европейских мыслителей, и совершенствовали труды персов, шумеров и др.

Между VIII и XIII веками глубокие знания, культивируемые в Доме мудрости, сыграли ключевую роль в формировании интеллектуальных и научных традиций будущей Европы, оставив неизгладимый след в человеческом прогрессе.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана