В середине XVIII века, задолго до того как Томас Джефферсон стал третьим президентом Соединённых Штатов, он приобрёл перевод Корана и поместил его в своём личном собрании книг — не в разделе богословия, а в разделе юриспруденции и права, передает IslamNews.

Этим он подчеркнул свой аналитический взгляд на ислам как на интеллектуальную и правовую систему, достойную изучения. Эта копия Корана оставалась в его библиотеке до самой смерти и позднее была продана в Библиотеку Конгресса США.

Джефферсон, автор Декларации независимости и один из «отцов-основателей» Соединённых Штатов, рассматривал ислам не с миссионерской или религиозной позиции, а как человеческий опыт, несущий идеи справедливости, права и морали, которые заслуживают сравнения с западной мыслью.

Однако знакомство Джефферсона с исламом не было отдельным эпизодом в американской истории. Оно произошло в ту эпоху, когда семена ислама уже были посеяны в американскую почву — почти за три века до него.

Ислам в Новом Свете

В своей книге «Рабы Божьи: африканские мусульмане, порабощённые в обеих Америках» сенегальско-американский историк Сильвиан Диуф утверждает, что ислам был второй монотеистической религией, проникшей в «Новый Свет» (этот термин использовался европейцами для обозначения Западного полушария, особенно Америки), после католицизма.

Продолжительное присутствие ислама в Америке, по Диуф, объясняется стойкостью африканских мусульман, их независимостью и упорным стремлением сохранить свою религиозную идентичность — несмотря на жёсткие условия, насилие и целенаправленные попытки христианизации и культурного стирания.

Первые африканцы, перевезённые в Новый Свет в XVI веке (начиная с 1501 года), происходили из регионов, где ислам был укоренён веками — прежде всего из Западной Африки, где маликитский мазхаб суннитского ислама распространился с VIII века через торговлю между Северной Африкой и югом Сахары.

В таких местах, как Мали, Нигер, Гвинея и долина реки Сенегал, исламское право (шариат) уже применялось на практике, а мусульманские королевства играли ключевую роль в укреплении ислама как цивилизационного и культурного компонента.

Диуф отмечает, что распространение ислама в Западной Африке было в основном мирным и постепенным — через учёных и торговцев, а не военные завоевания.

Миссионеры и сопротивление

Напротив, европейские миссионерские экспедиции в Африке не смогли глубоко проникнуть в мусульманские сообщества и опирались на поддержку колониальных властей, которые рассматривали миссионерство как инструмент подрыва исламских структур сопротивления.

Британский историк Майкл Краудер писал, что эти миссии могли утвердиться только при военной поддержке. Даже тогда исламские общества в Африке сопротивлялись культурно — через тайное обучение Корану, сохранение местных судов (кади) и другие формы народного противодействия.

Эту мысль поддерживает и Итим Окон, профессор философии и религиоведения в Университете Калабар (Нигерия). Он считал, что миссионерские миссии были культурным оружием европейского колониализма, направленным на то, чтобы перестроить африканские общества по западному образцу — начиная от веры и языка и заканчивая общественными ценностями.

Такие попытки натолкнулись на массовое неприятие в исламских регионах — Сенегале, Гамбии, Северной Нигерии, — где ислам был не просто религией, а опорой культурной и политической идентичности. Поэтому отказ от христианизации стал формой самозащиты и сохранения коллективного «я».

Провал миссионеров и рождение работорговли

Когда колониальные державы не смогли покорить мусульманские африканские общества миссионерством, они сменили стратегию: экономическая эксплуатация вытеснила религиозную. Так началась эпоха трансатлантической торговли рабами.

Хотя в исламском праве поощрялось освобождение рабов, а в мусульманских областях Западной Африки масштабы рабства сокращались, именно эти земли стали главной целью европейской работорговли.

Многие из порабощённых африканцев были мусульманами — их пленяли во время местных войн или продавали через посредников, в том числе африканских и европейских. Иногда в рабство попадали даже должники, закладывавшие себя или членов семьи.

Так Западная Африка превратилась в основной источник рабов, которых силой отправляли в Америку.

Французский офицер Молинье де Сен-Рипа, писавший в 1818 году, отмечал, что европейцы предпочитали захватывать мусульман живыми, а не убивать их, потому что «их продажа приносила больше выгоды и выглядела гуманнее».

Испания и «угроза ислама»: запрет, страх и нарушение

Однако отношение к мусульманским африканцам различалось между европейскими державами. Испания, например, в начале XVI века издала указы, запрещавшие ввоз мусульманских африканцев в свои колонии в Новом Свете.

Испанские власти опасались, что эти рабы принесут с собой исламскую веру и культуру, а затем распространят её среди коренного населения Америки. Память о многовековых войнах с мусульманами на Пиренейском полуострове — вплоть до падения Гранады в 1492 году — оставалась слишком свежей.

Испания, лучше других держав знавшая силу и стойкость мусульман, опасалась возрождения ислама на новых землях. В королевском указе 1543 года говорилось прямо: «На этой новой земле, где семена веры только начинают прорастать, необходимо не позволить распространиться учению Мухаммеда».

Поэтому в испанские колонии разрешалось завозить лишь тех африканцев, кто уже был крещён и обучен испанскому языку в Европе. Таких рабов называли «ладино» — «цивилизованные» или «окультуренные» африканцы, формально принявшие христианство.

А вот выходцы прямо из Африки вызывали подозрение и страх — их считали носителями «неискоренимых исламских корней».

Но со временем растущая потребность в рабочей силе на плантациях и в шахтах заставила испанцев закрыть глаза на собственные запреты. Всё больше мусульманских африканцев тайно ввозилось в колонии.

Тем временем другие державы — Португалия, Франция и Великобритания — вовсе не испытывали подобных религиозных опасений. Они активно занимались работорговлей, не делая различий между мусульманами и немусульманами, и напрямую покупали рабов из исламских королевств Западной Африки.

Возвращение ислама и восстановление идентичности

Многие современные историки сходятся во мнении, что вклад ислама в историю афроамериканцев куда глубже, чем принято считать. По их оценкам, около трети всех африканцев, привезённых в Новый Свет, были мусульманами. Некоторые из них участвовали даже в первых исследовательских экспедициях и впоследствии — в Войне за независимость США.

С течением поколений ислам не исчез из сознания потомков порабощённых африканцев. Напротив, он превратился в двойной путь спасения — духовный и политический.

Американский исследователь Ричард Брент Тернер отмечает, что ислам подорвал символическую систему угнетения, навязанную афроамериканцам, и дал им возможность заново определить свою идентичность через исламские символы и имена.

Помимо культурного аспекта, ислам подарил им универсальное духовное пространство, отделяющее их от расистской структуры американского общества и соединяющее с общиной, выходящей за рамки цвета кожи и национальных границ.

«Денотация» и борьба за имя

Концепцию Тернера можно понять через термин «signification» (дена́тация / означивание) — способ выражения идентичности через имена, символы и значения.

Для афроамериканцев имя было не просто социальной меткой, а частью борьбы за самоопределение после веков рабства и культурного стирания.

Тернер опирается на идеи учёного-религиоведа Чарльза Лонга, который писал, что во времена колонизации европейцы присваивали имена и образы другим народам, тем самым устанавливали власть не только над телом, но и над смыслом.

То есть завоеватель не просто подчинял землю, а и навязывал своё определение «другого», лишая его права на самопонимание.

Исходя из этого, Тернер различает два типа «денации»:

— Угнетающая — когда доминирующая культура использует язык и символы, чтобы унизить и подчинить других.

— Самоопределяющая — когда угнетённое сообщество само выбирает, как себя называть и понимать.

В этом смысле акт называния — это уже форма сопротивления, религиозного и культурного протеста.

«Тихое и активное сопротивление: как африканские мусульмане сохраняли ислам под гнётом рабства» — там рассказывается о тайных практиках молитвы, письмах на арабском и об историях Омара ибн Саида и Билали Мухаммада.

Тихое и активное сопротивление

Корни этого сопротивления, как подчёркивает Сильвиан Диуф, восходят к первым африканским мусульманам, привезённым в Новый Свет. Эти люди отказывались раствориться в западной культуре и сознательно держались за свою идентичность, создавая невидимое исламское пространство внутри рабского мира — как духовную крепость против насилия и принуждения.

Так они смогли сохранять религиозные практики: молитву, пост, чтение Корана и даже тайное написание исламских текстов.

Омар ибн Саид — мусульманин под христианским давлением

Диуф приводит несколько ярких примеров, в том числе историю Омара ибн Саида — мусульманина, захваченного в Западной Африке и проданного в рабство в Северную Каролину в начале XIX века.

Омар был образованным человеком, знал Коран и совершал исламские обряды. Однако жизнь в рабстве делала открытое исповедание ислама опасным. Его хозяева пытались насильно обратить его в христианство, и считается, что в 1819 году он принял христианство формально, под давлением.

Но Диуф считает, что это обращение было внешним, вынужденным, а не искренним. Когда в 1831 году Омар написал свою автобиографию, он начал её с басмалы — «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного», и написал весь текст по-арабски.

Этот документ — одно из первых известных исламских свидетельств, написанных порабощённым человеком в США. Он доказывает, что ислам не был стёрт из памяти африканцев, даже под гнётом рабства и отчуждения.

От скрытой веры к вооружённому сопротивлению

Однако исламская стойкость афроамериканцев не ограничивалась внутренним или «молчаливым» сопротивлением. В некоторых случаях она принимала и активные формы борьбы, включая вооружённое восстание.

Так, в штате Джорджия, который и сегодня остаётся одним из центров афроамериканского мусульманства, существуют исторические упоминания о укреплённом поселении на острове Белл-Айл (Bell Isle), недалеко от города Саванна.

Туда бежали мусульмане-рабы, спасаясь от надсмотрщиков. Среди них была женщина по имени Фатима, которая жила вместе с мусульманской общиной в лесах и болотах, вдали от рабовладельцев.

По словам Диуф, эти беглецы строили укрепления из брёвен и заборов, выставляли сторожей и охрану, чтобы защититься от нападений. В конце концов власти отправили ополчение, чтобы уничтожить поселение и сжечь его.

Но «мусульманская колония» оказала жестокое сопротивление. Это был один из первых примеров вооружённого восстания рабов в США, показывающий, что ислам был не только верой, но и идеологией сопротивления, структурой коллективного выживания перед лицом насилия.

Знание как оружие: превосходство над колонизатором

Диуф подчёркивает, что это сопротивление не было стихийным — напротив, отличалось организованностью и опытом. Среди рабов-мусульман были воины, участвовавшие в сражениях на родине ещё до пленения. Они обладали военными знаниями и лидерскими навыками, что делало их естественными руководителями и стратегами.

Помимо военного аспекта, существовало и интеллектуальное сопротивление. Мусульмане использовали арабский язык как средство тайного общения между рабами в ходе восстаний. Хозяева не понимали арабского, и поэтому письма, написанные на нём, становились орудием тайной коммуникации и сохранения идентичности.

Исторические источники показывают, что образованных мусульман среди рабов было больше, чем предполагалось, и некоторые из них превосходили своих хозяев по уровню образования. Их способность писать и размышлять делала их внутренней интеллектуальной элитой среди угнетённых.

Позже Библиотека Конгресса США обнаружила десятки арабских рукописей, написанных этими мусульманами. Это подтверждает: ислам в Америке не был лишь тайной верой, а цельной интеллектуальной традицией, сумевшей пережить века культурного подавления.

Ислам как моральная альтернатива

Для порабощённых африканцев исламские практики — молитва, пост, омовение — стали системой нравственной и социальной саморегуляции, противоположной рабской морали.

Исламское право (фикх) служило образцом справедливости и равенства, помогало сохранять внутреннюю автономию. Африканские мусульмане создавали собственные «правовые кодексы», основанные на шариате, которые регулировали их повседневную жизнь и помогали им чувствовать связь с более высокой моральной нормой, чем законы рабовладельцев.

«Рукопись Билали Мухаммада» — фикх в рабских плантациях

Яркий пример — история Билали Мухаммада, порабощённого мусульманина, жившего на плантации Сапело (штат Джорджия). После его смерти в 1857 году нашли рукопись, которую поначалу приняли за личный дневник.

Позднее выяснилось, что это арабское изложение маликитского фикха, основанное на «Послании» Ибн Аби Зайда аль-Кайравани — одном из важнейших трудов исламского права Западной Африки.

Эта находка показала: ислам среди африканцев-рабов был не просто верой сердца, но и живой правовой и образовательной системой, продолжавшей существовать даже в условиях полного внешнего порабощения.

Ислам и освобождённое сознание

Такое внутреннее достоинство резко отличалось от психологического портрета «покорённого» человека, описанного Францем Фаноном в книге «Чёрная кожа, белые маски».

Если, по Фанону, колонизированный человек стремится подражать белому господину, копируя его язык и поведение, то мусульмане-африканцы шли обратным путём.

Они не искали признания у хозяина, а находили достоинство в вере в Аллаха. Ислам спас их от чувства неполноценности, которое создаёт колониальная система, и дал им ощущение морального превосходства над угнетателями — знанием, нравственностью и верой.

Так вера стала осознанием духовного суверенитета, а не зависимости. Из неё выросло зерно сопротивления: ведь никакая революция не рождается из души, поражённой чувством неполноценности. Революция рождается из сознания своей правоты и высоты — именно это сознание сформировал ислам в сердце африканского рабства.

От минарета до блюза: ислам в чёрной культуре Америки

Хотя ислам в колониальный период был подавлен, его эхо не исчезло — оно просочилось в культурный код афроамериканцев, в их музыку, язык и коллективную память.

Некоторые исследователи считают, что ритмы, интонации и протяжные призывы в блюзе и спиричуэлсах восходят к исламским формам чтения Корана и азана (призыва к молитве), принесённым африканцами-мусульманами.

Эти музыкальные формы, особенно в южных штатах, сохраняли тональность, напоминающую макам (арабские мелодические лады), и несут в себе ту же печаль изгнания и тоску по дому, что и первые мусульманские молитвы рабов.

Таким образом, даже там, где вера была забыта на уровне обрядов, её дух продолжал жить в ритмах и голосах, ставших основой афроамериканской культуры.

Ислам и движение за гражданские права

В XX веке ислам стал открытой формой сопротивления. Он превратился из тайной веры рабов в идеологию освобождения.

Особенно ярко это проявилось в деятельности Нации ислама (Nation of Islam), созданной в 1930-е годы. Несмотря на расхождения с традиционным исламом, это движение сыграло решающую роль в пробуждении афроамериканского достоинства.

Его лидер Элайджа Мухаммад учил своих последователей, что «чёрный человек — это не раб, а дитя Аллаха», а Белый человек — не мерило истины и морали.

Эти идеи глубоко повлияли на Малкольма Икс, который стал одной из ключевых фигур афроамериканского возрождения.

Малкольм Икс и ислам как путь к свободе

Малкольм Икс, пройдя через тюрьму, насилие и духовный кризис, нашёл в исламе смысл освобождения, не только для себя, но и для всех угнетённых.

После паломничества в Мекку в 1964 году он осознал, что ислам — вселенская религия равенства, объединяющая людей вне расы и происхождения.

Он писал: «В Мекке я видел людей всех цветов и языков, стоящих рядом, совершающих один обряд, обращающихся к одному Богу. Ислам стирает те расовые различия, которые Америка никогда не смогла стереть».

Возвращение Малкольма в Америку стало началом нового этапа исламского пробуждения. Его послание «ислам — путь к человеческому достоинству» распространилось далеко за пределы Нации ислама и вдохновило новое поколение афроамериканцев.

Ислам как пространство идентичности

Ричард Тернер отмечает, что ислам дал афроамериканцам «символическую альтернативу» американскому расовому порядку — новое пространство самоопределения, где человек не измеряется через белый взгляд.

Принятие исламского имени, одежды, языка — всё это было актом духовного и культурного восстановления.

Мусульмане в США — от Малкольма Икс до Имама Уортина Мухаммада — рассматривали ислам как «проект морального восстановления человечности», а не просто религиозную принадлежность.

Глобальная связь и новое сознание

Ислам также открыл афроамериканцам новую географию принадлежности. Они перестали видеть себя изолированными жителями угнетаемой расы в США, а ощутили единство с мировой уммой — миллиардами мусульман в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Таким образом, ислам стал каналом выхода за пределы американской травмы, формой глобального самосознания.

Возвращение к корням

Современные афроамериканские мусульмане видят себя наследниками той самой первой волны африканцев, которые тайно совершали молитвы в рабских бараках и писали арабские аяты на клочках бумаги.

Сегодня они возвращают то, что было отнято — своё имя, язык, историю и веру.

Это возвращение — не просто к религии, а к достоинству, памяти и смыслу, которые когда-то позволили их предкам выжить.

Заключение

История ислама в Америке — это не только история веры, но и история человеческой стойкости.

От первых мусульманских рабов, что писали арабские тексты на рисовой бумаге, до Малкольма Икс и современных имамов в Детройте и Атланте — это история восстановления утраченного смысла, возвращения себе имени и судьбы.

Ислам для афроамериканцев стал зеркалом, в котором они увидели не раба, а человека, не подчинённого, а наследника великой духовной традиции, восходящей к Африке и Мекке.

Так вера, начавшаяся в цепях, завершилась свободой сознания.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

Ислам, возникший в VII веке в Аравии, в течение нескольких последующих веков широко распространился за ее пределами. Государство, получившее название Арабского халифата, простиралось от Марокко до Индии, охватывая территории Северной Африки и Пиренейского полуострова.

Развитие науки способствовало дальнейшему росту мощи этой державы, которая привнесла новые строительные методы и оригинальный архитектурный стиль, сформировавшийся под влиянием традиций Сасанидской, Византийской и Римской архитектуры. На протяжении веков совершенствовался этот стиль, что сегодня позволяет нам анализировать многие элементы и особенности исламской архитектуры на примере сохранившихся памятников и мавзолеев.

Мавзолеи – один из наиболее распространенных типов исламских памятников. Для них не существовало строгих единых правил: на обширной территории халифата в разные периоды существовали различные архитектурные решения. В Средней Азии представлены исламские памятники практически всех периодов. Это позволяет проследить их эволюцию.

В доисламский период на нашей земле погребальные обряды были связаны с религией, но в зороастризме и буддизме, широко распространенных в регионе, мавзолеи отсутствовали. Однако на территориях, позднее вошедших в состав халифата, например в Сирии, существовали христианские мартириумы, а у кочевых тюркоязычных народов встречались курганы - примитивные предшественники мавзолеев.

Хотя в раннем исламе мавзолеи встречались редко, мусульмане, вдохновленные упомянутыми объектами, начали строить первые мавзолеи, называемые «мозор» или «машхад». Со временем эта традиция получила широкое распространение, и мавзолеи стали неотъемлемой частью исламской архитектуры. Особенно в Средней Азии они стали популярным типом зданий после мечетей.

Архитектурно можно выделить два типа мавзолеев. Первый – это минарет-гробница, примером которого может служить сохранившийся до наших дней минарет Кабуса (Гунбад-и-Кабус) в Иране, построенный в XI веке. Такие сооружения позволяли выделить место захоронения почитаемого человека.

Мавзолеи второго типа представляют собой здания с куполом квадратной формы, символизирующий гармонию мира. Мавзолей Саманидов является первым образцом таких сооружений. Основными элементами их дизайна можно назвать ниши, арки, порталы и угловые колонны, характерны также внешние архитектурные украшения.

Мавзолей Араб-ота, построенный на рубеже IX и X веков в селе Тим Нурабадского района, является одним из первых памятников Средней Азии исламского периода, сочетающим в себе три важные особенности исламской архитектуры. В его купольном сооружении присутствуют мукарнас, михраб и портал. Именно после Араб-оты строительство михрабов в мавзолеях стало широко распространяться. Что касается порталов, то они развивались в XI-XII веках в многокупольных мавзолеях сельджуков.

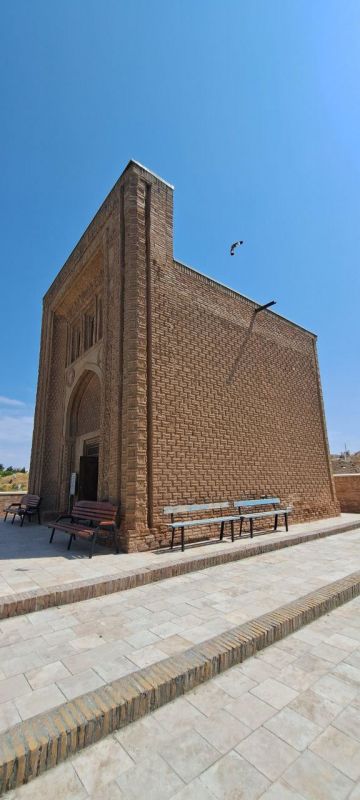

Само здание кирпичное, имеет форму квадрата в плане размером 8 на 8,7 метра. На портале частично сохранились надписи, утраченные фрагменты которых, вероятно, содержали информацию о социальном статусе, дате рождения и смерти похороненного здесь человека. По углам здания расположены колонны. Над входом - ребристая арка, опирающаяся на две колонны, украшенные гипсовыми звездчатыми узорами. Над аркой расположены три ниши с геометрическими гипсовыми орнаментами. Напротив входа в мавзолей находится михраб.

Мавзолей был впервые обнаружен геологической группой под руководством профессора Х. М. Абдуллаева, а в 1958 году, профессор Н. Ленов, занимавшийся географическим изучением местности, сообщил о находке Самаркандскому музею и Самаркандской археологической экспедиции.

Надпись на портале здания впервые прочитал профессор М. Массон, определив дату постройки здания - 367 г. хиджры (977-978 годы от Рождества Христова), после чего интерес к мавзолею в научных кругах заметно возрос. В 1960 году Институт искусствознания Академии наук Республики Узбекистан направил в Тим небольшую экспедиционную группу. В ее состав, помимо Г. Пугаченковой, вошли архитектор П. Зохидов и фотограф Комитета по охране памятников культуры Узбекистана Э. Юдитский. Ими были составлены эскизы, сделаны фотоснимки мавзолея и расположенной рядом с ним мечети, проведены замеры, а также экспертиза архитектурных сооружений на территории, где находится мавзолей Остона-бобо.

Для получения дополнительных структурно-стратиграфических данных в 1961 году сотрудник Института искусствознания Б. Тургунов провел шурфовку в северо-восточном углу мавзолея, что помогло определить структуру его фундамента. Согласно полученным данным, на глубине трех метров под фундаментом был уложен слой грунта толщиной 60 сантиметров. Высота фундамента составляет 2,4 метра, а его стены облицованы кирпичом.

Хотя местные жители почтительно называют мавзолей «Араб-ота» (буквально «отец-араб»), они не знают, кто здесь похоронен, и нет связанных с ним легенд. К сожалению, и в сохранившейся части надписи на портале нет информации о похороненном здесь человеке.

Г. Пугаченкова выдвинула предположение, что название сооружения – Араб-ота связано с именем арабского завоевателя периода распространения ислама в Средней Азии. Надпись на фасаде сообщает, что здание было возведено в месяце раби аль-авваль 367 года по хиджре, что соответствует октябрю-ноябрю 977 года н. э., по приказу Нуха ибн Мансура.

Мавзолей состоит, как уже было сказано, из одного зала, имеет входной портал и купол. Его главный фасад обращен на север. Углы здания укреплены восьмигранными колоннами, однако юго-западная часть не сохранилась. Четырехугольные стены квадратного зала завершаются восьмиугольником с переходными парусами над ним и полусферо-коническим потолком наверху. Ярусы ниш разнообразны, на осях стен имеются трехчастные проемы, а в углах - двухъярусные конструкции. Внутренние стены отделаны штукатуркой, поверх которой сохранился орнамент, выполненный из двойного кирпича.

Внешнее убранство мавзолея создано на основе сочетания декоративного кирпича и лепнины. Несмотря на утраты, украшения входного портала хорошо сохранились. Для строительства мавзолея использовался обожженный кирпич размером 23-23,5х23-23,5х4 сантиметра. Здание расположено на склоне, поэтому западная сторона его фундамента укреплена крупным камнем. Внутренние размеры мавзолея составляют 5,6х5,6 метра.

В мавзолее сохранились мукарнасы – декоративные элементы, напоминающие сталактиты и состоящие из множества ячеек. Мукарнас, изначально служивший структурным элементом для перехода от квадратного помещения к куполу, впоследствии стал чисто декоративным элементом во многих исламских зданиях. Полукруглое в плане михраб, указывающий направление на Мекку, также является одним из ранних образцов в исламской архитектуре.

В заключение можно сказать, что мавзолей Араб-ота знаменует собой важный этап в развитии среднеазиатской и исламской архитектуры в целом. А портал как архитектурная особенность стал впоследствии отличительной чертой исламских сооружений от эпохи Сельджуков до темуридов, превратившись в величественный, монументальный вход.

Мавзолей, возвышающийся на холме у древних караванных путей, -важный свидетель распространения ислама в Средней Азии.

Его сохранность на протяжении более тысячи лет говорит о прочности местных строительных традиций и гармоничном синтезе доисламских и в исламских архитектурных форм. Это сделало мавзолей ценным источником для изучения формирования и развития уникального архитектурного стиля Средней Азии.

Автор: Махмудхон ЮНУСОВ, заведующий отделом международного исследовательского института «Шелковый путь», газета «Самаркандский вестник».

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана