История создания коллекции кайраков неразрывно связана со становлением музея города Самарканда. Открытие его в июле 1986 года получило достаточное освещение в литературе (Шишкин,1966.). Однако начало сбору эпиграфических находок в Самарканде было положено гораздо раньше.

Существование первого Самаркандского музея, или, как его называл М. Массон «музейчика» (Массон,1956.с.8), был освещен в литературе очень поверхностно. Об этой музейной коллекции Массон сказал: «По приказу начальника Зарафшанского округа в 1884 году начальник Самаркандского отдела Борзенков произвел первые раскопки в цитадели и на самом городище Афрасиаб. На последней, между прочим, вскрыл печь по обжигу керамической и отчасти стеклянной утвари, получив большое количество разнообразных археологических находок».

В том же году после этого в газете «Туркестанские ведомости» появилась заметка старшего чиновника М. Растиславского о необходимости иметь в Самарканде собственный местный музей. Последнему отвели тогда же помещение при областном правлении, а на отпущенные средства в конце года приобрели десяток старинных восточных рукописей и ряд предметов (монеты, печати, перстни и др.).

Начавшиеся вскоре частные любительские раскопки на городище Афрасиаб были решительно запрещены генерал-губернатором К. П. Фон-Кауфманом в 1879 году. После смерти последнего 4 мая 1882 года ставший генерал-губернатором Туркестанского края М. Черняев издал в 1883 году приказ о создании особой комиссии из трех лиц под председательством В. Крестовского (чиновника, искателя, но отнюдь не археолога), каковая производила бы раскопки на городище Афрасиаб с октября по декабрь. После этого был закрыт Самаркандский первый краеведческий музей, а его экспонаты переданы в созданный М. Черняевым особый Туркестанский музей в Ташкенте. Так коллекция Самаркандского музея, в частности интересующие нас кайраки, попали в Ташкент. Кайрак 240 г., найденный в Самарканде, через некоторое время станет известен как «Ташкентская стела».

Закрытие музея, необходимого для систематизации все увеличивающегося археологического материала, заставило некоторых членов Туркестанского кружка любителей археологии (ТКЛА) вновь забить тревогу. Однако, несмотря на периодически появляющиеся в местной печати статьи, обращения к властям, музей в Самарканде был открыт только в 1896 году.

Коротенькая заметка в блокноте В. Вяткина: «Ныне все кайраки сосредоточены в Самаркандском музее, так как на местах их трудно было охранять» привлекла наше особое внимание. Она, безусловно, показывает, что В. Л. Вяткин был знаком с коллекцией кайраков музея. Тем не менее это не дает нам полного основания идентифицировать коллекцию Самаркандского музея с зафиксированными В. Л. Вяткиным 250-ю кайраками.

Рассматриваемая коллекция кайраков фигурирует в документации музея то как коллекция 21, то под номером А-69, под которым зашифровано большинство памятников.

В 1927-1929 годы поступление раритетов в отдел археологии регистрировал М. Е. Массон. В это время зафиксировано только 17 кайраков коллекции 21. Далее регистрация памятников при поступлении в музей обрывается по неизвестным причинам. Возможно, это связано с тем, что в отделе планировалось провести четкую и подробную фиксацию кайраков на отдельных карточках.

То же количество кайраков в собрании музея за различные годы не указано ни в архивных материалах, ни в записях отдела археологии. Даже в справке о работе отдела археологии музея за 1934 год, составленной заведующим отделом И. А. Сухаревым, нет точных данных.

Довольно странно, что в отчете упомянуты кайраки IХ-ХI веков, хотя Вяткин и в своей статье, и в неопубликованном материале отмечал наличие кайраков ХII века. Записи, сохранившиеся в архиве В. Вяткина, носят характер общих замечаний о коллекции исследованной им. Отдельно отмечены лишь два кайрака А-69-6 и «кайрак с изображением стоящей птицы».

Запись в архиве И.А.Сухарева за 1940 год свидетельствует о том, что в музее в это время хранились не все кайраки, часть их находилась в музеях города. В решении вопроса о коллекции В. Л. Вяткина, по мнению И.Сухарева, «решающую роль могли сыграть эстампажи надписей, которые по мнению Массона отосланы Вяткиным В. Бартольду - члену русского комитета».

Необходимо подчеркнуть, что фиксация поступлений в отделе археологии музея-заповедника проводилась настолько непоследовательно, что полностью восстановить историю создания одной из наиболее многочисленных коллекций в настоящее время практически не представляется возможным. Неудивительно, что при такой фиксации нельзя было обеспечить сохранность памятников. Некоторые из них, зафиксированные в каталоге кайраки, исчезли из фондов музея, со двора музея, где они хранились в экспозиции…

Шероз БАКИЕВ, гид ансамбля Регистан, «Самаркандский вестник».

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

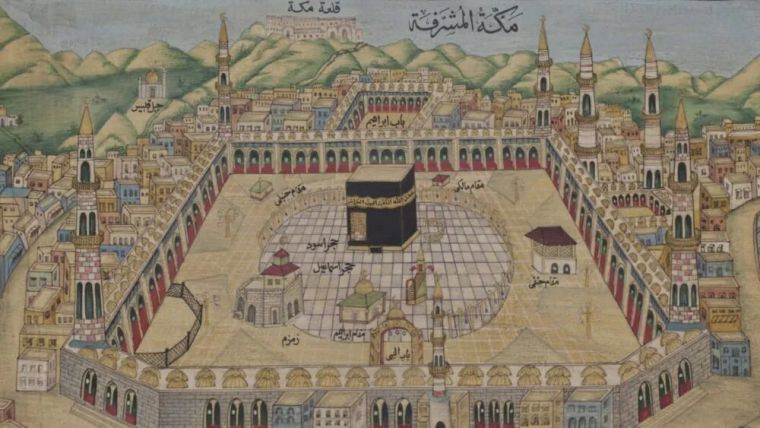

Образ Каабы встречается, главным образом, в произведениях жанра кысас аль-анбия (истории о пророках), сира (жизнеописание пророка Мухаммада), мавлид (произведения, посвященные рождению пророка Мухаммада), мираджнаме (произведения, посвященные Мираджу, Вознесению на небо), ийдийа (произведения, посвященные исламским праздникам), а также в трудах по истории ислама.

По данным издания Исламосфера, Кааба в литературных произведениях упоминается под такими именами, как Кабатуллах (Божья Кааба), Кааба-и Муаззама (Величественная Кааба), Кааба-и Уля (Первая Кааба), Байтуллах (Дом Божий), Байт аль-Атик (Древний Дом), Байт аль-Харам (Заповедный Дом) , Байт аль-Мамур (Благоустроенный Дом), Харам аш-Шариф (Благородная святыня).

Ее образ часто встречается в жизнеописаниях разных пророков, начиная с Адама (мир ему). Особо в этом отношении выделялись такие пророки, как Ибрахим, Исмаил и Мухаммад (мир им). В историях о них также упоминаются Черный камень, Замзам, Золотой желоб, Макам-и Ибрахим, Сафа и Марва, такие связанные с хаджем элементы, как ихрам (одеяние паломников), сай (бег между холмами Сафа и Марва), таваф (обход Каабы), приводятся дуа (молитвы), аяты и хадисы, а также разные рассказы и анекдоты, образуя богатый материал.

Стихотворные произведения, посвященные Каабе, именовались «Кабанаме». В них могли приводится история ее строительства, разные сведения о ней, например, о размерах, а также восхваления святыни. Кроме того, описания Каабы и посвященные ей стихи присутствуют в произведениях, посвященных хаджу, в таких жанрах как «манасик-и хадж», «маназил-и хадж», «хаджнаме». Особенностью их является то, что авторы часто добавляли личные впечатления от посещения святыни. Например, знаменитый турецкий путешественник XVII века Эвлия Челеби, описывая свое паломничество, предоставляет информацию и свои наблюдения о Каабе, ее строительстве, правилах посещениях, ремонтных работах и т.д. Часто подобные работы содержали карты, рисунки и схемы, связанные с Каабой и Запретной мечетью.

Каабе также отводится важное место в произведениях энциклопедического характера, таких как «Анвар аль-ашикин» Ахмада Биджана и «Марифатнаме» Ибрахима Хаккы.

В тюркской литературе первое отдельное стихотворение о Каабе содержится в «Диване-и хикмат» Ахмеда Ясави. Одна глава произведения посвящена этой теме. Бейты о Каабе встречаются и в других стихах Ахмеда Ясави. В целом, в суфийских маснави часто присутствовали отдельные главы, посвященные этой святыне.

В поэзии дивана Кааба, как и кибла (направление на Каабу), является символом возлюбленной. Для влюбленного она подобна Каабе, к которой обращается и страстно стремится верующий. Известный турецкий поэт XV в. Ахмед-паша пишет:

Покажи Каабу красоты,

Кто увидит киблу Ахмада.

О мой идол, стань для влюбленного

И киблой, и компасом, указывающим на киблу.

В касыдах и газелях о любви образ Каабы часто связывается с сердцем. Кааба – это сердце верующего. Связь Каабы и киблы – важный элемент, к которому поэты обращаются в своих сравнениях бровей возлюбленной с михрабом (молитвенная ниша).

Шейхуль-ислам и поэт XV–XVI веков Ибн Камаль пишет:

Твой лик – Кааба, родинка – Черный камень.

Совершая хадж, я должен прикоснуться к ней.

Часть стихов о Каабе была положена на музыку. В суфийских обителях в разные месяцы исламского календаря отдавали предпочтение разным музыкальным произведениям. На собраниях поминания (зикр), которые совершались в месяцы Шаввал, Зулькада и Зульхиджа, было принято исполнять религиозные песни, посвященные хаджу и Каабе. Такие музыкальные произведения пользовались популярностью и у паломников, направляющихся в Мекку. Их пели в пути, во время передвижения каравана.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана