В первые годы своего существования перед новообразованной Узбекской ССР стояло множество первоочередных задач. Дело же охраны памятников, как и прежде, оказалось вновь в руках тех людей, которые занимались им до революции. Одним из них был Василий Лаврентьевич Вяткин - человека бескорыстного и исключительно преданного Самарканду.

Началось все с того, что осенью 1918 года создалась угроза падения минарета в медресе Улугбека, верхушка которого отклонилась на 1,8 метра. Тогда срочно собралась самостийная комиссия по его спасению. Василий Лаврентьевич, считавшийся по старой памяти хранителем памятников, инженер-генерал Борис Николаевич Кастальский и архитектор Михаил Федорович Мауэр обратились к городским властям с инициативой о принятии мер, предложив свои услуги в этом деле. Городские власти одобрили это начинание и начались работы по спасению минарета. Вскоре на площадке медресе были вкопаны глубоко в землю деревянные якоря и от них натянуты 24 мощных троса, охватившие деревянный корсет вокруг минарета. Эти меры на много лет задержали создавшуюся проблему, не дав минарету упасть.

Личность в истории

Невозможно описывать историю сохранения памятников Самарканда, не вспомнив В. Л. Вяткина. В феврале 1903 года он был назначен на должность смотрителя самаркандских памятников старины, в обязанности которого входило; осуществление надзора за состоянием старинных сооружений и организация ремонтных мероприятий. Работая порой в трудных условиях и часто в одиночку, он был самым компетентным знатоком в вопросах изучения прошлого еще до революции, и никто лучше него не знал истории города.

Неоднократно В. Вяткин буквально спасал тот или иной памятник Самарканда от грозившего ему разрушения. Зная, что из Самарканда в немалом количестве вывозились фрагменты облицовки древних зданий и других предметов старины, им не раз поднимался вопрос о борьбе с этим явлением. После землетрясения, случившегося в октябре 1907 года В. Вяткин обследовал все памятники города и обратил особое внимание властей на аварийное состояние мавзолея Рухабад, в стене которого образовались трещины, а купол стал осыпаться. После этого по разрешению Самаркандского губернатора и с согласия ривоята муфтиев было разрешено взять кирпичи от памятника Биби-ханым для укрепления стен Рухабада. В 1913 Василий Лаврентьевич латает дыру на верхнем куполе мавзолея Гур-Эмир от протекания внутрь осадков, а затем занимается укреплением свода в склепе усыпальницы Амира Темура и покрытием крыши на медресе Улугбека.

Трудно определить, когда именно В. Вяткина посетила мысль, которая со временем переросла в мечту – превратить Самарканд в город-музей! Его идея надолго становится отличительной особенностью работы Самаркандской комиссии. В. Л. Вяткин, посвятивший себя более четверти века изучению и сохранению памятников старины, был охвачен этой идеей и старался следовать ей. В годы после революции он становится главной фигурой, вокруг которой группируются силы преданных общему делу специалистов единомышленников, чтобы продолжить начатое. Этой идее были подчинены все дальнейшие виды деятельности Комиссии.

Объединенные идеей

В 1919 году вновь, правда ненадолго, была организована Комиссия по охране памятников старины под руководством художника А. Татевосяна. При ней удалось расчистить Регистан от облепивших его мелких лавок торговцев. В 1920 году Самарканд посетили высокопоставленные руководящие чиновники. Тогда по предложению М. Фрунзе и В. Куйбышева учреждается специальная Самаркандская комиссия - Самкомстарис, состоящая из трех секций; технико-строительной, художественной и археологической. Председателем Самкомстариса был единодушно избран В. Вяткин. В археологическую секцию входил будущий патриарх археологии Средней Азии М. Массон. Состав художественной секции состоял из целого ряда интересных художников - Д. Степанова, А. Николаева, И. Казакова, А. Исупова и М. Столярова.

Члены Самкомстариса собирались в небольшом юго-восточном помещении медресе Улугбека, сидя на досках и кирпичах у единственного письменного стола, обсуждая сложные вопросы. Производимые вскрытия земли у фундамента медресе Улугбека дали настолько много интересных находок, что вскоре помещение Самкомстариса превратилось в своего рода временный музей. Помимо проблемы с «падающим минаретом», у комиссии было немало других дел, но, несмотря на целый ряд трудностей и проблем, она успешно справлялась с ними. Не имея возможности опереться на опыт предшественников, приходилось искать решения самим. В Самкомстарисе были сосредоточены самые лучшие силы из специалистов и народных мастеров-усто во главе со старейшим из них Абдукадыром Абду Бакиевым из потомственной семьи зодчих. Почтенные мастера делились своим ценным опытом, а иногда сами принимали участие в производимых работах. Ими было сообщено несколько старинных рецептов алебастровых и известковых растворов.

Но самым болезненным вопросом был вопрос финансирования. По этой причине первые три года после революции работы велись вяло, а многие актуальные, большие вопросы отодвигались из года в год.

Первопроходцы в реставрации

В 1921 году произошли изменения - декретом Совнаркома Туркреспублики был создан Комитет по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы Туркомстарис с местопребыванием в Ташкенте, и образованной при нем Самаркандской особой комиссии. Несмотря на скудость средств, летом были начаты работы. Совместными усилиями Глав-музея и Российской Академии Истории материальной культуры в Самарканд была направлена научная экспедиция во главе с архитектором А. П. Удаленковым. Экспедиция трудилась в Самарканде в течение четырех месяцев, сосредоточив свои усилия на некрополе Шахи-зинда. Здесь впервые были поставлены цели по раскрытию секретов технологии изготовления кирпича и древних глазурей, которыми пользовались древние мастера. Помимо этого, она выполняла целый ряд задач, связанных с охраной и ремонтом памятников города. Архитектурные здания возраст которых равнялся 500 лет за прошедшие годы углубились в землю на несколько метров, и, чтобы выяснить их историю, необходимо было проводить археологические раскопки.

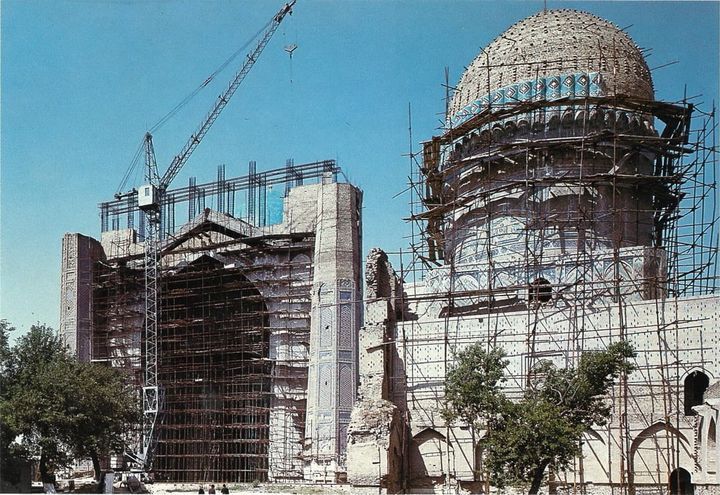

Для восстановления утерянных частей декора памятников требовалось найти способ изготовления новых, не уступающих старым по качеству. Лабораторные исследования над раскрытием секретов изготовления кирпичей и глазурей велись в присутствии В. Вяткина на протяжение ряда лет с привлечением местных мастеров. Методом проб был найден подходящий состав сырья керамики – составленного из лесса, взятого в местности Конского базара, смешанного с гильмаей – глиной жирной и пластичной, взятой с Чупан-аты, при добавлении песка. В зависимости от соотношений, пропорций и температуры обжига, удавалось получить добротную продукцию различной прочности и пористости. После этого начался сложный процесс по раскрытию секретов изготовления цветных глазурей, особенно бирюзового оттенка, но, к сожалению, полностью разгадать утерянные секреты так и не удалось. В начале 30-х годов на основе разработанных образцов экспериментального изготовления была произведена облицовка изразцами боковых фасадов медресе Тилля-кори.

Работы Самаркандской комиссии на памятниках в 1922 году сосредоточились главным образом на группе мавзолеев верхней площадки Шахи-зинда. На Регистане проводились небольшие ремонтные работы на всех трех медресе, а на мавзолее Гур-Эмир были приостановлены. В течение следующего года работы вновь велись очень слабо, опять по причине недостатка средств.

К 1923 году свод склепа основного помещения в Гур-Эмире опять дал существенную осадку и нужно было принимать срочные меры. К следующему году перекрытие свода надежно укрепили рельсовыми балками. Начатые работы сопровождались раскопками, все этапы фиксировались на фотопленку, заносились в журнал и изучались, что являлось новым шагом в деле реставрационных работ. В результате этого сам ремонт становился способом изучения памятников.

С 1924 года в жизни Самаркандской комиссии происходят изменения, она возвращается к работам в Гур-Эмире и Ак-Сарае. Тогда впервые за годы революции отпускаются довольно значительные средства – 80.000 рублей, давшие возможность приступить к капитальным работам. Благодаря проведенным работам купол Ак-Сарая был спасен от провала, а мавзолей вместе с находящейся в нем ценной живописью от гибели. В 1925 году московским художником И. Мрачковским было начато изучение росписей в мавзолее Ак-Сарай.

В 1925 году Туркомстарис был переименован в Средазкомстарис, во главе которой был поставлен Д. Нечкин. Главные ремонтно-реставрационные работы 1925 года перенесли комиссией на медресе Шердор. Этого требовали катастрофическое положение свода его главного портала, ветхость плоских перекрытий и предельная деформация некоторых сводов, обвалы и разрушения декоративной облицовки и угрожающее состояние северной стены. Помимо этого, было решено отремонтировать крыши на всех памятниках города, чтобы приостановить процесс их разрушения, начаты работы на памятнике Чупан-ата. Для выполнения этих работ вновь были привлечены местные мастера, сохранившие некоторые традиционные навыки и ряд строительных приемов своих великих предков. Материалы для реставрационных работ старались подобрать аналогичные памятнику. Сам процесс ремонта становится в это время научной лабораторией, в которой тщательно изучались свойства материалов и особенности строительных приемов старины.

С 1925 года В. Вяткин после долгого перерыва вновь вернулся к археологическим раскопочным работам на городище Афрасиаб, которые с небольшими перерывами продолжались до 1929 года.

В 1926 годы из-за отсутствия финансовых средств Самаркандской комиссией пришлось ограничиться лишь обмерами и чертежными работами на Биби-ханыме и Ишратхоне...

На пути к мечте…

Из года в год количество туристов, посещающих Самарканд, возрастало и, соответственно, возникал спрос на проведение экскурсий. Большинство туристов осматривали город, будучи предоставленные сами себе, пользуясь при этом сомнительного качества брошюрами о Самарканде, выпущенными в коммерческих целях. Часто гости на экскурсии попадали в руки невежественных местных проводников-экскурсоводов, рассказывавших гостям различного рода небылицы.

На основе собранного материала за прошедшие года познания в области истории архитектуры и искусства Средней Азии существенно выросли. Средазкомстарис, в обязанности которого входили охрана и изучение памятников старины и искусства, был также заинтересован в правильной популяризации знаний о памятниках прошлого Средней Азии. Поэтому было принято решение начать ознакомление с отдельными наиболее значимыми памятниками древности путем издания небольших популярных брошюр, содержащих собранные на тот момент достоверные научные сведения.

Суммируя опыт изучения прошедших 50 лет, стало возможным написание научных статей и материалов об истории Средней Азии. В 1925 году публикуются очень ценные научные работы Б. Засыпкина «Памятники архитектуры в Средней Азии и их реставрация» и историка А. Якубовского «Образы старого Самарканда». Тогда же была задумана серия брошюр под общим заглавием «Культурно-исторические экскурсии по Самарканду», которая должна была состоять из 7-ми выпусков. В 1926 году была издана работа сотрудника Средазкомстариса М. Е. Массона, посвященная самой грандиозной постройке Темура - «Соборная мечеть Темура, известная под именем Биби-ханым». Следом за нею были опубликованы еще два выпуска «Мавзолей Гур-Эмир» и «Регистан и его медресе». В 1927 году вышел долгожданный труд В. Л. Вяткина «Афрасиаб – городище былого Самарканда», в котором автор суммировал свои многолетние познания, и в 1929 издаются им же «Памятники древностей Самарканда».

Многолетние работы по выпрямлению северо-восточного минарета на медресе Улугбека начатые еще в 1918 году были успешно завершены в 1932 году. В этом же году Василия Лаврентьевича Вяткина не стало. Не все задуманное им удалось воплотить в жизнь, но он успел сделать для города невообразимо много для одного человека. Все, что удалось собрать В. Вяткину в свою личную коллекцию предметов старины, он завещал в дар городу. После его смерти, отъезда из Самарканда М. Массона и некоторых других специалистов, уровень работ и масштабы снизились, хотя труды по восстановлению памятников города не остановились. Главная мечта Василия Лаврентьевича по созданию города-музея так и не получила своего полного воплощения при жизни самоотверженного ученого, а вместе с его уходом завершился большой и довольно сложный этап в истории сохранения исторических памятников Самарканда.

Пятьдесят лет спустя после описываемых событий, в 1982 году произошло знаменательное событие - в Самарканде был создан Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник и созданы охранные зоны, что только отчасти стало воплощением мечты Василия Лаврентьевича Вяткина…

Авторы: Александр ГАЛАК, Зарина ЭГАМБЕРДИЕВА, главный архивист Сам ОГА, “Самаркандский вестник”.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

Изобретатели мусульманского мира преобразовывали достижения предыдущих культур (Древней Месопотамии, Египта, Греции, Персии, Китая и Индии) и разрабатывали разные сложные устройства, предназначенные для измерения времени, перекачки воды и развлечений.

По данным издания Исламосфера, в популярных книгах по истории науки и техники фигурирует пробел, касающийся так называемых «темных веков» и охватывающий VI-XVII века. В таких трудах, рассматривая достижения цивилизации, например, развитие часового дела, после античного периода сразу же переходят к Европе Нового времени, а вклад неевропейских культур, таких как китайская, персидская, индийская и мусульманская не учитывается. Подобный подход нуждается в исправлении. В эпоху «золотого века» мусульманской цивилизации были созданы множество механизмов и устройств, вызывающих изумление и в наши дни. Мастера, создававшие их, руководствовались желанием творить «благие деяния» (амаль ас-салих), приносящие вознаграждение от Аллаха и несущие пользу людям.

Часы

Хотя определение времени было важно для всех культур, начиная с древних шумеров, с появлением ислама соответствующим технологиям был дан новый толчок. Это было связано с необходимостью для мусульман определять время пяти ежедневных молитв и направление на Каабу в Мекке из любой точки мира.

Самое раннее упоминание о распространении в мусульманском мире устройств, указывающих время, приводит аль-Джахиз (ум. 896) в своей знаменитой «Китаб аль-хайаван» («Книга о животных»). Он пишет: «Наши правители и ученые днем пользуются астролябией, а ночью – водяными часами».

Водяные часы

Лексика, используемая для описания деталей и названий водяных часов, позволяет предположить, что мусульмане, разрабатывая эти устройства, основывались на достижениях древних египтян, вавилонян, индийцев, персов и греков.

Некоторые из самых ранних описаний водяных часов доступны в книге андалузского инженера и ученого аль-Муради (XI в.) «Китаб аль-асрар фи натаидж аль-афкар» («Книга тайн о результатах идей»).

Часы мусульманского «золотого века» характеризовались сочетанием инженерного искусства и художественного оформления. Они не только показывали время, но и были роскошно украшены и издавали музыкальные звуки. Например, время обозначалось падением шарика в металлическую чашу, раскрытием окошек и занимательными движениями механического кукольного театра из человеческих фигурок, зверей и птиц. Подобные особенности породили оригинальные идеи и механизмы в виде распределительных валов, спусковых механизмов, сложных шестерен, систем управления и поршневых насосов.

В исторических источниках сохранились описания некоторых из таких устройств. Например, сообщается, что Харун ар-Рашид отправил в дар Карлу Великому водяные часы, которые стали первым подобным механизмом в Европе и вызвали всеобщее изумление. В воротах мечети Омейядов были установлены часы, получившие название Джейрун или часы Ридвана ас-Саати. Также сообщается, что в медресе Бу Инания в городе Фес Марокко имелись гигантские часы шириной 11 метров и высотой 12 метров, что делает их самыми большими в мусульманском мире на тот момент. Ибн аль-Хайсам (965-1039) в своей работе «Макала фи ‘амаль аль-бинкам» подробно описывает устройство, которое показывало не только часы, но и минуты.

Некоторые их таких механизмов сохранились. Например, в мечети Кайруана в Тунисе имеются часы с астролябией, созданные в XIII в., хотя они уже не работают.

Часы аль-Джазари

В «Китаб фи марифат аль-хиял аль-хандасийя» («Книга знаний об остроумных механических устройствах») знаменитого механика-изобретателя, математика и астронома аль-Джазари (1136-1206) содержатся описания разных поразительных механизмов. Среди них есть и часы. Самым грандиозным является устройство в виде замка, перед которым расположились фигуры музыкантов. Его работа сопровождалась сменой механических изображений и движений фигур, а также разными звуками. Часы со слоном имели вид этого животного, несущего на спине паланкин с наездниками. В другом похожем устройстве место слона занимала лодка. Еще одни водяные часы, описанные аль-Джазари, имеют вид переписчика, калям (инструмент для письма) в руках которого, подобно стрелке, указывает время.

Механические часы

Выдающийся турецкий ученый Таки ад-Дин ибн Маруф (1526-1585) в «Аль-кавакиб ад-дуррийя фи вадх аль-банкамат ад-даурийя» подробно рассматривает часы с пружинным приводом и механизмом будильника. Его часы также показывали положение солнца и луны, лунные фазы, время молитв и первый день месяца.

Устройства для подъема воды

В эпоху «золотого века» по всему мусульманскому миру были распространены механические устройства для подъема воды. Такие инженеры, как аль-Джазари и Таки ад-Дин, разработали оборудование, предназначенное для доставки воды непосредственно населению и расширения возможностей ведения сельского хозяйства. В трактате аль-Джазари устройствам для подъема воды посвящена отдельная глава.

Кривошипный водоподъемный механизм аль-Джазари

Подобный механизм, приводимый в движение животным, вращающим колесо, является одним из самых ранних устройств, преобразующим вращательное движение в возвратно-поступательное. Животное, двигаясь по круглой платформе, вращает его. Благодаря системе передач, вращательное движение вертикального вала преобразуется в возвратно-поступательное и заставляет ковш подниматься и опускаться. Вода через трубу в ручке ковша подается в трубопровод, по которому доставляется к месту назначения. Аль-Джазари создал и систему с несколькими ковшами, расположенными в шахматном порядке.

Третье водоподъемное устройство аль-Джазари

Как предполагается, третье устройство для подъема воды задумывалось как водный декоративный аттракцион. Оно состояло их двух частей. В верхней имелись основное колесо с закрепленной на нем длинной цепью ковшей и конструкция, изображающая стоящее на диске деревянное животное. Механизм, работающий благодаря водяной турбине и приводящий в движение систему передаточных колес, находился под водой. Сооружение располагалось на водоеме таким образом, что зрителям была видна только его верхняя часть, и они не могли понять, как оно приводится в действие. Скорее всего, устройство стояло в саду правителя, где не только служило декоративным элементом, но и подавало воду для орошения сада.

Насос двойного всасывания аль-Джазари

Этот двухцилиндровый насос с водяным приводом основан на принципе двойного действия. Он преобразует вращательное движение в возвратно-поступательное и имеет две всасывающие трубы. Таким образом, его можно считать первым всасывающим (вакуумным) устройством такого рода. Насосы с ручным приводом античного периода имели вертикальные цилиндры и устанавливались прямо в воде, которая поступала в них через дисковые клапаны внизу цилиндров при всасывании. Поэтому они не могли располагаться выше уровня воды.

Шестицилиндровый водяной насос Таки ад-Дина

Этот насос, разработанный Таки ад-Дином ибн Маруфом в конце XVI века, является всасывающим и включает в себя детали, которые ассоциируются с современными технологиями, такими как распределительный вал, блок цилиндров, поршни и невозвратные клапаны.

Вертикальные ветряные мельницы

Вертикальные ветряные мельницы использовались по всей Центральной Азии, в таких странах, как Афганистан и Иран. Как сообщается, халиф Умар (да будет доволен им Аллах) попросил одного перса построить ветряную мельницу в Медине. В последующие периоды энергия ветра широко использовалась для помола зерна и подачи воды для орошения. В отличие от традиционного европейского дизайна, центральноазиатские ветряные мельницы имели вертикальные лопасти.

Механизмы братьев Бану Муса

Братья Бану Муса, выдающиеся персидские ученые IX века, создали удивительные устройства, такие как гидравлический орган, механизм для совершения омовения, фонтаны с меняющимися рисунками движения воды, автоматическую поилку и многое другое. В источниках описывается созданный ими автоматический флейтист.

Другие устройства, изобретенные или усовершенствованные мусульманскими учеными, включают механизмы, используемые при изготовлении бумаги, стекла и керамики, различные музыкальные, астрономические, медицинские, военные, сельскохозяйственные и алхимические инструменты. Разные механизмы применялись для таких целей, как ловля жемчуга, очистка колодцев, измельчение сахарного тростника, отжим растительных масел и т.п.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана