Письменные источники (отдельные рукописи, книги), дошедшие до нас на согдийском, арабском, персидско-таджикском, узбекском языках, служат источником познания исторического прошлого среднеазиатских народов, их научного мышления, художественной литературы, истории развития языков.

Создание книг было коллективным трудом. В нем принимали участие ремесленники разного профиля: "когазгары" - бумагоделатели, лощильщики, гладильщики, книгописцы, художники-оформители, художники-орнаменталисты, живописцы-миниатюристы, переплетчики. Рядовые книгописцы, в основном, были ремесленниками. Из них образовывались своеобразные гильдии представителей разных профессий, все члены которой были тесно связаны одной целью.

Рукописная книга на средневековом Востоке составляла предмет долгого труда. Она требовала специальных знаний, тренированной руки и в лучших своих образцах являлась произведением искусства. В художественном манускрипте все было совершенно - от листа бумаги, с которого он зачинался, до переплета, в который одевали книгу после брошюровки всех листов.

Лучшие на Востоке сорта бумаги, чуть желтоватые, цвета старой слоновой кости, изготовлялись в Самарканде. Их знали и ценили даже мастера европейского Возрождения. В XVI веке самаркандские мастера выделывали бумагу, отличавшуюся такими высокими качествами, как малопроницаемость чернил, гладкая поверхность и прочность. До нас дошло немало рукописных произведений, написанных на самаркандской бумаге. В их числе автографы сочинений "Шейбани-наме" Камалиддина Бенаи, "Михман-намеи Бухара" Фазлуллаха ибн Рузбехана и др.

"Лучшая бумага в мире выходит из Самарканда", - писал Захириддин Мухаммад Бабур, хорошо знавший Афганистан и Индию, побывавший в окрестностях Герата и видевший там мастерские по выделке бумаги. Знаменитый мастер письма – Султан Али Мешреди (1452-1520 гг.) в специальном трактате по каллиграфии (1514 г.) советует писать на самаркандской бумаге, так как "письмо на ней получается ровным и красивым". "Как хороша самаркандская бумага, – восклицает он, – если ты разумный человек, не отвергай ее". Из дальнейшего изложения Султана Али можно заключить, что в Самарканде в XVI в. производились разные сорта бумаги, в том числе "султанская". Этот сорт отличался тонкостью, мягкостью, шелковистостью и поэтому назывался также шелковой бумагой.

К первой половине XVI в. относится деятельность специалиста по выделке бумаги мастера Мир Ибрахима, производившего особый сорт бумаги с водяным знаком в виде белого кольца. Под названием "мирибрахими" она была известна и в следующие столетия. Вывозилась бумага и далеко за пределы государства, в том числе в соседние Индию и Иран.

На готовых листах бумаги наносились тексты. Они писались в отчеркнутых рамках, которые брались не на глазок, а согласно определенным законам гармонического соотношения ширины и высоты. Далее начиналось мастерство каллиграфа.

Каллиграфия, основанная на арабском письме, составляла особый род графического мастерства. В ней имелось несколько систем почерков, подчиненных эстетическим правилам. В работе переписчика ценились твердость руки, правильный нажим, умение выдержать строку в заданных размерах, плавность начертаний, искусная вязь вертикальных и горизонтальных букв. История сохранила имена некоторых профессиональных каллиграфов - хаттамов. Одним из лучших и известных представителей "книжного рукоделия" был Махмуд ибн Исхак Шахибой. Его называли "Заррин калам" - мастер, ювелир пера. Другие представители - Мир Алиас_Хусейн (умер в Бухаре в 1544 г.), ученик "царя" каллиграфов Султана Али Мешхеди, Ходжа Ядгар - замечательный мастер, почти равного дарования с гератскими мастерами XV в. Прославленные мастера - хаттары, отмечал в своих трудах Васафи, писали различным подчерком арабского письма: райхони, суле, нахс, таълик.

По окончании переписки осуществлялось художественное оформление книги. Оно включало украшение полей, покрывавшихся то золотым крапом, то легкими водяными рисунками, нанесенными в нежных полутонах, с мотивами пышной растительности или сказочных животных - единорога, дракона, феникса. Мастера-каллиграфы использовали множество различных рецептов при составлении чернил, окраски бумаги в желтый, красный, пунцовый, синий, желто-зеленый, оранжевый цвета, растворении серебра и золота.

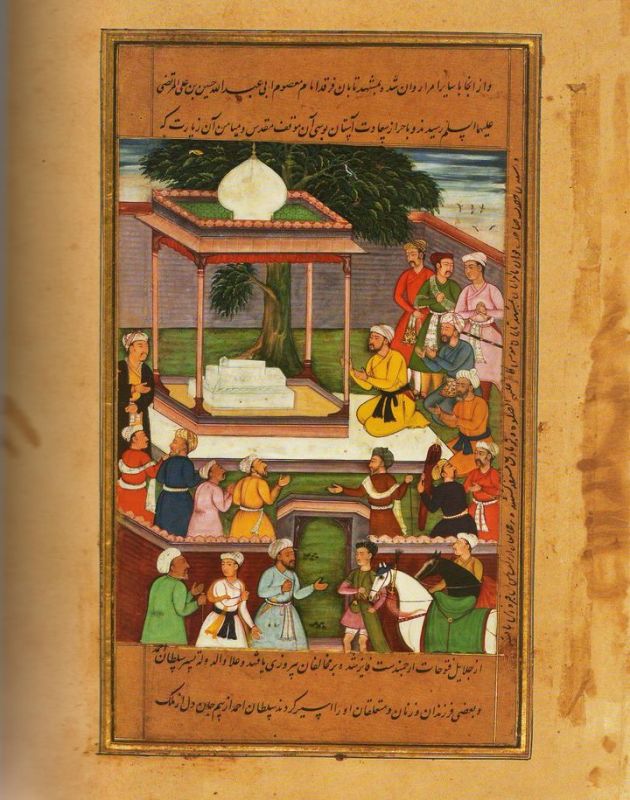

И, наконец, миниатюра - самый утонченный элемент оформления книги. Выдающимся самаркандским миниатюристом был Мухаммад Мурад Самарканди. Блестящим образцом его творчества являются 115 иллюстраций к поэме "Шахнаме" Фирдоуси, переписанной в 1556 г. каллиграфом Хамадани для правителя Хорезмского удела Эш-Мухаммада. Талант этого художника, сформировавшийся в Самарканде, является общепризнанным.

Семь миниатюр, выполненных в 1628 г. в Самарканде, Шарафутдином Али Йезди, содержат крупный фолиант "Зафар-наме", книги побед Темура. Миниатюры отмечались яркостью красок, тонким рисунком всех деталей – лиц, костюмов, большой динамичностью изображения. В 1897 году этот экземпляр книги был выставлен в Париже, в Луврском отделении восточных рукописей на всемирной выставке "Ориенталь". В настоящее время рукопись хранится в Ташкенте.

Художник Мухаммад Надыр Самарканди являлся незаурядным портретистом, сохранившим среднеазиатские традиции на индийской основе. Цикл его миниатюр хранится в Британском музее. Самаркандские миниатюристы оформляли "Тарихи" Абулхайра (XVI в.), "Собрание избранных" Алишера Навои (1557 г.), "Золотую цепь" Джами (XVI в.), "Диван" Хафиза (XVII в.) и др. Самаркандские художники-миниатюристы работали и в других странах. Так имеются сведения об отправке в Индию ко двору Акбара (1556-1604 гг.) самаркандских художников Мухаммада Мурада и Мухаммада Надира.

Последним этапом в изготовлении книги был переплет. Рукописи раннего исламского периода, обычно горизонтального формата, имели переплет из дерева, обтянутого кожей. Они были снабжены клапанами, закрывающими края таким образом, словно книга находится в коробке. Вертикальный формат тома утвердился в рукописях начиная с XI в. Переплет приобрел стандартную форму с тонким корешком и одним клапаном (лисаном), который закрывал передний край. Переплеты с клапаном переднего края, более легкие, чем их предшественники, обычно изготавливались из клееного картона (нескольких страниц бумаги, склеенных вместе), обтянутого кожей и украшенного тиснеными узорами и позолотой. К концу XV - началу XVI вв. во всем исламском мире утвердился общепринятый вид переплета. На обложке в центре помещался медальон, обычно яйцевидной формы с подвесками вверху и внизу, заключенный в рамку с угольниками.

Позднейшие среднеазиатские переплеты (XVIII-XIX вв.), которые делались только в Бухарском и Кокандском ханствах были исключительно оригинальными, ничего подобного в других областях Востока не было. В это время становятся популярными полукожаные переплеты - мукавва. Для переплетов использовались также шелковые и бумажные ткани. Были лаковые переплеты "джиди раугани" с росписью, переплеты из покрытых резьбой чинаровых досок.

Таким образом, XVI - XVII вв. охарактеризованы большим подъемом искусства каллиграфии, оформления книг и миниатюры. В области миниатюры были продолжены традиции бухарско-самаркандской школы предшествующего столетия. Самаркандские художники-миниатюристы, каллиграфы-переплетчики славились не только в Мавераннахре, но и далеко за его пределами. Богатая палитра, тонкость рисунка, умелая передача движения, искусство компоновки многофигурных композиций – всем этим владели миниатюристы XVI - XVII вв.

Торговлей рукописей занимались городские книжные лавки и даже особые ряды книготорговцев. Самым оживленным рынком Самарканда XVII в. был "Тили саххорон" – пассаж переплетчиков и продавцов книг. Под книги изготавливались подставки (лавха), которые также отличались высокохудожественным исполнением.

Авторы: Марина РЕУТОВА, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник Самаркандского института археологии,

Ольга АРТЕМОВА, сотрудник Самаркандского областного архива, «Самаркандский вестник»

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

Изобретатели мусульманского мира преобразовывали достижения предыдущих культур (Древней Месопотамии, Египта, Греции, Персии, Китая и Индии) и разрабатывали разные сложные устройства, предназначенные для измерения времени, перекачки воды и развлечений.

По данным издания Исламосфера, в популярных книгах по истории науки и техники фигурирует пробел, касающийся так называемых «темных веков» и охватывающий VI-XVII века. В таких трудах, рассматривая достижения цивилизации, например, развитие часового дела, после античного периода сразу же переходят к Европе Нового времени, а вклад неевропейских культур, таких как китайская, персидская, индийская и мусульманская не учитывается. Подобный подход нуждается в исправлении. В эпоху «золотого века» мусульманской цивилизации были созданы множество механизмов и устройств, вызывающих изумление и в наши дни. Мастера, создававшие их, руководствовались желанием творить «благие деяния» (амаль ас-салих), приносящие вознаграждение от Аллаха и несущие пользу людям.

Часы

Хотя определение времени было важно для всех культур, начиная с древних шумеров, с появлением ислама соответствующим технологиям был дан новый толчок. Это было связано с необходимостью для мусульман определять время пяти ежедневных молитв и направление на Каабу в Мекке из любой точки мира.

Самое раннее упоминание о распространении в мусульманском мире устройств, указывающих время, приводит аль-Джахиз (ум. 896) в своей знаменитой «Китаб аль-хайаван» («Книга о животных»). Он пишет: «Наши правители и ученые днем пользуются астролябией, а ночью – водяными часами».

Водяные часы

Лексика, используемая для описания деталей и названий водяных часов, позволяет предположить, что мусульмане, разрабатывая эти устройства, основывались на достижениях древних египтян, вавилонян, индийцев, персов и греков.

Некоторые из самых ранних описаний водяных часов доступны в книге андалузского инженера и ученого аль-Муради (XI в.) «Китаб аль-асрар фи натаидж аль-афкар» («Книга тайн о результатах идей»).

Часы мусульманского «золотого века» характеризовались сочетанием инженерного искусства и художественного оформления. Они не только показывали время, но и были роскошно украшены и издавали музыкальные звуки. Например, время обозначалось падением шарика в металлическую чашу, раскрытием окошек и занимательными движениями механического кукольного театра из человеческих фигурок, зверей и птиц. Подобные особенности породили оригинальные идеи и механизмы в виде распределительных валов, спусковых механизмов, сложных шестерен, систем управления и поршневых насосов.

В исторических источниках сохранились описания некоторых из таких устройств. Например, сообщается, что Харун ар-Рашид отправил в дар Карлу Великому водяные часы, которые стали первым подобным механизмом в Европе и вызвали всеобщее изумление. В воротах мечети Омейядов были установлены часы, получившие название Джейрун или часы Ридвана ас-Саати. Также сообщается, что в медресе Бу Инания в городе Фес Марокко имелись гигантские часы шириной 11 метров и высотой 12 метров, что делает их самыми большими в мусульманском мире на тот момент. Ибн аль-Хайсам (965-1039) в своей работе «Макала фи ‘амаль аль-бинкам» подробно описывает устройство, которое показывало не только часы, но и минуты.

Некоторые их таких механизмов сохранились. Например, в мечети Кайруана в Тунисе имеются часы с астролябией, созданные в XIII в., хотя они уже не работают.

Часы аль-Джазари

В «Китаб фи марифат аль-хиял аль-хандасийя» («Книга знаний об остроумных механических устройствах») знаменитого механика-изобретателя, математика и астронома аль-Джазари (1136-1206) содержатся описания разных поразительных механизмов. Среди них есть и часы. Самым грандиозным является устройство в виде замка, перед которым расположились фигуры музыкантов. Его работа сопровождалась сменой механических изображений и движений фигур, а также разными звуками. Часы со слоном имели вид этого животного, несущего на спине паланкин с наездниками. В другом похожем устройстве место слона занимала лодка. Еще одни водяные часы, описанные аль-Джазари, имеют вид переписчика, калям (инструмент для письма) в руках которого, подобно стрелке, указывает время.

Механические часы

Выдающийся турецкий ученый Таки ад-Дин ибн Маруф (1526-1585) в «Аль-кавакиб ад-дуррийя фи вадх аль-банкамат ад-даурийя» подробно рассматривает часы с пружинным приводом и механизмом будильника. Его часы также показывали положение солнца и луны, лунные фазы, время молитв и первый день месяца.

Устройства для подъема воды

В эпоху «золотого века» по всему мусульманскому миру были распространены механические устройства для подъема воды. Такие инженеры, как аль-Джазари и Таки ад-Дин, разработали оборудование, предназначенное для доставки воды непосредственно населению и расширения возможностей ведения сельского хозяйства. В трактате аль-Джазари устройствам для подъема воды посвящена отдельная глава.

Кривошипный водоподъемный механизм аль-Джазари

Подобный механизм, приводимый в движение животным, вращающим колесо, является одним из самых ранних устройств, преобразующим вращательное движение в возвратно-поступательное. Животное, двигаясь по круглой платформе, вращает его. Благодаря системе передач, вращательное движение вертикального вала преобразуется в возвратно-поступательное и заставляет ковш подниматься и опускаться. Вода через трубу в ручке ковша подается в трубопровод, по которому доставляется к месту назначения. Аль-Джазари создал и систему с несколькими ковшами, расположенными в шахматном порядке.

Третье водоподъемное устройство аль-Джазари

Как предполагается, третье устройство для подъема воды задумывалось как водный декоративный аттракцион. Оно состояло их двух частей. В верхней имелись основное колесо с закрепленной на нем длинной цепью ковшей и конструкция, изображающая стоящее на диске деревянное животное. Механизм, работающий благодаря водяной турбине и приводящий в движение систему передаточных колес, находился под водой. Сооружение располагалось на водоеме таким образом, что зрителям была видна только его верхняя часть, и они не могли понять, как оно приводится в действие. Скорее всего, устройство стояло в саду правителя, где не только служило декоративным элементом, но и подавало воду для орошения сада.

Насос двойного всасывания аль-Джазари

Этот двухцилиндровый насос с водяным приводом основан на принципе двойного действия. Он преобразует вращательное движение в возвратно-поступательное и имеет две всасывающие трубы. Таким образом, его можно считать первым всасывающим (вакуумным) устройством такого рода. Насосы с ручным приводом античного периода имели вертикальные цилиндры и устанавливались прямо в воде, которая поступала в них через дисковые клапаны внизу цилиндров при всасывании. Поэтому они не могли располагаться выше уровня воды.

Шестицилиндровый водяной насос Таки ад-Дина

Этот насос, разработанный Таки ад-Дином ибн Маруфом в конце XVI века, является всасывающим и включает в себя детали, которые ассоциируются с современными технологиями, такими как распределительный вал, блок цилиндров, поршни и невозвратные клапаны.

Вертикальные ветряные мельницы

Вертикальные ветряные мельницы использовались по всей Центральной Азии, в таких странах, как Афганистан и Иран. Как сообщается, халиф Умар (да будет доволен им Аллах) попросил одного перса построить ветряную мельницу в Медине. В последующие периоды энергия ветра широко использовалась для помола зерна и подачи воды для орошения. В отличие от традиционного европейского дизайна, центральноазиатские ветряные мельницы имели вертикальные лопасти.

Механизмы братьев Бану Муса

Братья Бану Муса, выдающиеся персидские ученые IX века, создали удивительные устройства, такие как гидравлический орган, механизм для совершения омовения, фонтаны с меняющимися рисунками движения воды, автоматическую поилку и многое другое. В источниках описывается созданный ими автоматический флейтист.

Другие устройства, изобретенные или усовершенствованные мусульманскими учеными, включают механизмы, используемые при изготовлении бумаги, стекла и керамики, различные музыкальные, астрономические, медицинские, военные, сельскохозяйственные и алхимические инструменты. Разные механизмы применялись для таких целей, как ловля жемчуга, очистка колодцев, измельчение сахарного тростника, отжим растительных масел и т.п.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана