21 июля 1896 года при активном участии областного статистического комитета и непосредственно Василия Вяткина был официально учрежден Музей самаркандского статистического комитета, который позже стал именоваться Самаркандским музеем. С первых дней музей по очереди возглавляли члены статкомитета Ю. Якубовский, М. Вирский и сам В. Вяткин, который много сделал для его развития, будучи в должности директора музея с 1902 по 1911 годы и с 1923 по 1932 годы.

Как передает “Самаркандский вестник”, В. Вяткин пополнил коллекции Самаркандского музея за счет артефактов, собранных в результате археологических раскопок на Афрасиабе и других памятниках. Пополнение музейных коллекций, которые изначально располагались в небольшом помещении церковного здания, потребовало строительства для музея отдельного здания. Эта проблема, возникшая в 1901 году, была решена в 1911 году, строительством специального зданияе для музея (ныне Информационно-ресурсный центр имени А. Р. Беруни).

Благодаря руководству музея и работе по сохранению памятников Самарканда, их научному оформлению, В. Вяткин при поддержке В. Бартольда был назначен наблюдателем памятников Самарканда. За вклад в развитие отрасли в 1903 г. В. Вяткин был избран членом-корреспондентом Русского комитета.

Одним из величайших открытий В. Вяткина за время его пребывания на посту директора Самаркандского музея стало обнаружение обсерватории Улугбека. В 1910 году Русское археологическое общество наградило В. Вяткина золотой медалью имени востоковеда, академика В. Розена.

Василий Лаврентьевич умер 26 июня 1932 года. В знак признания научных заслуг В. Вяткина его похоронив на площади Регистан в Самарканде. Позже, 29 декабря 1934 года, его могилу перенесли на холм вблизи обсерватории Улугбека.

После смерти В. Вяткина в 1933 году богатая коллекция, собранная им при жизни, была передана в Самаркандский музей. Часть коллекции Вяткина отправлена в Государственный Эрмитаж.

Следует отметить, что большую часть своих исследований В. Вяткин не публиковал. После смерти Вяткина его личный архив был перевезен в Сурхандарьинский окружной музей в Термезе в январе 1936 года по инициативе директора музея Г. Парфенова с согласия жены Вяткина Елизаветы Афанасьевны. В сентябре 1947 года, по инициативе директора Республиканского музея узбекской народной культуры М. Юсупова (Самаркандский музей - М.Ю.) и с согласия Елизаветы Афанасьевны архив В. Вяткина был доставлен в Самарканд.

Сегодня рукопись двухтомного труда В. Вяткина «Памятники архитектуры Самарканда» хранится в Самаркандском музее. В настоящее время сотрудники Самаркандского государственного музея-заповедника завершают подготовку рукописи к публикации.

В настоящий момент мы хотим опубликовать рукопись поэтапно в газете «Самаркандский вестник». Следует отметить, что рукопись была создана в первой половине прошлого века. Формулировки и названия в ней могут немного отличаться от настоящего времени.

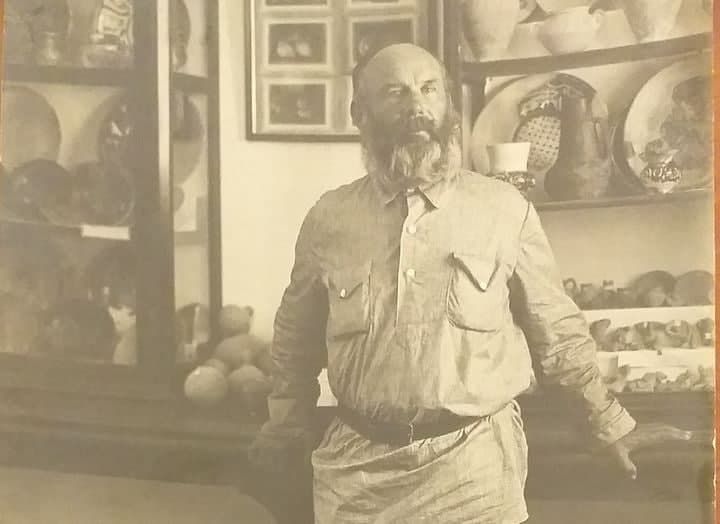

Из биографии В. Вяткина

Василий Лаврентьевич Вяткин родился 30 августа 1869 года в казачьей семье Семиречья. Окончил в 1894 году педагогическую семинарию в Ташкенте.

По окончании учебы В. Вяткина отправили в Самарканд. Сначала он работал учителем, а вскоре был назначен в областную администрацию переводчиком (позже - делопроизводителем). Страсть Вяткина к научному краеведению связала его с Самаркандским отделением Туркестанского статистического комитета, созданного в 1875 году, и вскоре он был избран членом этого комитета и стал его библиотекарем. В дальнейшем деятельность В. Вяткина в Самаркандском областном статистическом комитете была связана с созданным при нем музеем.

«Памятники архитектуры Самарканда».

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Издавна широкую популярность Самарканда, как в мусульманском мире, так и на западе, сделали его памятники былой архитектуры, значительная часть которых, сооруженная здесь с конца монгольского владычества, дошла до нашего времени в той или иной степени сохранности. В последнее время у нас среди специалистов и широких масс начинает возрастать интерес к монументальному мусульманскому зодчеству Средней Азии и, в частности Самарканда.

Интерес к этим памятникам совершенно понятен. Ибо помимо глубокого внимания, которого заслуживает мусульманское искусство, в частности архитектура, само по себе, как своеобразное проявление народного гения. Для русских, например, бывших под влиянием восточных культур еще до образования русской государственности и испытавших это влияние, в особенности после нашествия монгол, оно важно потому, что не прошло бесследно для русского искусства. Кроме того, в настоящее время, в период искания новых архитектурных форм в строительстве, приемов техники и строительных материалов в применении к местным условиям интерес этот может иметь и практическое значение.

Мусульманское искусство в архитектуре давно перестало развиваться, постепенно умирало и дошло до окончательной своей гибели. Географические пределы его, как, главным образом, имевшего церковный характер, расширялись в зависимости от распространения ислама. Но так как Средняя Азия на протяжении, по крайней мере, двенадцати веков была приобщена к исламу, то в той или иной степени она испытывала влияние мусульманской культуры, можно сказать с момента возникновения ее, пережила блестящий период апогея, период увядания и окончательного упадка. На протяжении этого времени было создано немалое количество выдающихся архитектурных сооружений, в периоды, когда Средняя Азия, благодаря войнам и экономическому подъему господствующих классов, жила интенсивной жизнью верхов общества. Многие из них погибли и только некоторые известны по упоминаниям у мусульманских авторов.

Наличность сколько-нибудь сохранившихся памятников архитектуры Средней Азии указывает на то, что памятники сохранились здесь неравномерно по территории и по времени. Важно, что по времени из более древних памятников не сохранились наиболее ценные (например, в Бухаре), которые могли бы дать нужный материал историку искусства. Вообще существенные пробелы в живых памятниках лишают исследователя возможности проследить в Средней Азии эволюцию развития архитектурных форм и декоративных украшений. Из того, что в той или иной степени сохранилось в архитектуре, относится исключительно к сооружениям, которые не были подвергнуты разрушению и испытывали заботу охраны, благодаря священному своему значению, покровительству религии, это - мазары, мечети и мадрасы. Но вместе с тем не дошло до нас многое такое, что представляет глубокий интерес для изучения местной архитектуры - это памятники светского строительства. Если много звеньев выпало в архитектуре церковного характера, то в светской остались только обрывки. Между тем из истории известно, что были великолепные дворцы, большие базары, караван-сараи и т.п.

При обследовании памятников архитектурного зодчества и художественных их украшений возникает вопрос о принадлежности этого искусства той или иной народности и о степени влияния на него других народностей, если таковое было. Уже давно отжило мнение относительно арабского происхождения мусульманской архитектуры, основанное на том, что она составляла часть общей культуры, развивавшейся из арабских элементов. Затем совершенно основательно выдвинуто было мнение, что архитектура эта имеет прочную базу в персидской традиции. Однако в последнее время среди народов тюркского корня в Средней Азии, давнишних завоевателей и владетелей, возбуждаются вопросы о степени участия их в мусульманской архитектуре и орнаментике, причем не только в смысле физического исполнения, но и внесения тюркских элементов. Признавая важным для истории и справедливым с национальной точки зрения выяснение этого вопроса, следует сказать, что задача эта весьма сложна, потребует привлечения обширного сравнительного материала и пока не может быть серьезно разрешена.

Но это лишь один из интересных вопросов, встающих перед обследователем наряду с другими, не поддающимися удовлетворительному разрешению. И пока памятники архитектуры Средней Азии не только достаточно не изучены, но даже не все выявлены, делать какие-либо выводы и заключения по ряду этих вопросов, пожалуй, было бы поспешно. Но вместе с тем удовлетворить научное любопытство людей, интересующихся памятниками старины Средней Азии из широких слоев, дав им описание общего характера в пределах современных наших знаний, более чем своевременно. Располагая материалом в большей степени по Самарканду, чем по памятникам других местностей Средней Азии, и принимая во внимание справедливый наибольший интерес общественных масс именно к самаркандским древностям, я решился напечатать предлагаемую работу.

В. Л. Вяткин, г. Самарканд. 1930 г.

Подготовил к печати главный хранитель Самаркандского государственного музея-заповедника Махмудхон ЮНУСОВ.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

Духовно-просветительские мероприятия были проведены в Высшем медресе Мир-Араб Бухарским областным представительством Управления мусульман Узбекистана.

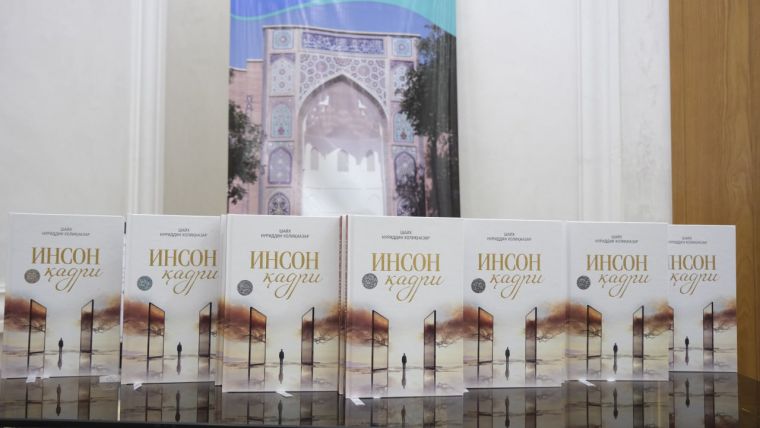

В рамках мероприятий состоялась презентация книги "Инсон қадри" председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия шейха Нуриддина Холикназара. В нем подчеркивалось значение идеи возвеличивания человеческого достоинства в духовной жизни общества.

Также было проведено итоговое совещание по деятельности представителей религиозной сферы в 2025 году, на котором обсуждались реформы, приоритетные задачи и будущие планы в этой области.

По итогам мероприятия ряд представителей сферы, проявивших активность в духовно-просветительской сфере, были награждены.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана