Великая мечеть или Джами Масджид в Герате, возраст которой насчитывает более 800 лет, является, вероятно, одним из лучших образцов исламской архитектуры Афганистана. Яркая плитка, которой она облицована, замысловатая детализация – это буйный гимн во славу Аллаха, пишет сайт Lonely Planet.

Большинство посетителей попадают в мечеть через парк на восточной стороне, который ведет к огромному фасаду, богато украшенному изразцовой плиткой. Входные коридоры расположены по обе стороны от него, но они часто открыты только во время намаза, поэтому в другие часы посетители вынуждены заходить в мечеть через небольшой вход в северной стене. Но так даже лучше, потому что позволяет проникнуться атмосферой места, когда прохладная темнота входного коридора внезапно сменяется ярким солнечным светом главного двора.

Мечеть имеет классический план четырех айванов с аркадными стенами длиной почти 100 метров, окружающих центральной двор. Два огромных минарета обрамляют главный айван. Почти каждый квадратный метр здания покрыт захватывающей дух мозаикой, обрамленной синими полосами, на которых нанесены аяты Корана. Минареты с повторяющимися мотивами стилизованных цветов, арабесок и геометрических узоров просто завораживают.

На месте, где сейчас располагается Великая мечеть, на протяжении многих веков находились религиозные объекты. Первым из них был зороастрийский храм, превращенный в VII в . в мечеть. После ее разрушения в 1200 г. правитель из династии Гуридов Гияс ад-Дин ибн Сам заложил основы нового храма, ставшего первой соборной мечетью Герата. В последующие века ее расширяли разные правители от Тимуридов до Сефевидов, Моголов, а затем узбеков, поскольку Герат переходил из одних рук в другие. Считается, что современный вид Джами Масджид получила к середине XV в.

Как сообщает «Исламосфера», первоначально она имела совершенно другой вид, так как во времена Гуридов отдавали предпочтение простому кирпичу и лепным украшениям. В XV в. мечеть сильно пострадала от землетрясения, но была восстановлена под руководством Алишера Навои на его же средства. В ходе этой реконструкции были внесены некоторые конструктивные изменения в здание, старый деревянный минбар заменен мраморным, а стены облицованы яркими изразцами. Однако к началу XX века они были почти полностью утрачены. Роскошной плиткой, украшающей ее сейчас, мечеть была покрыта в ходе реставрации, ведущейся с 1940-х годов. Специально для этого при мечети при поддержке ЮНЕСКО была создана мастерская керамической плитки. Хотя многие мозаики, которые создаются в ней, основаны на оригиналах эпохи Тимуридов, здесь также разрабатывают свои собственные рисунки, цвета и каллиграфию. Такой подход, сочетающий традицию и современность, привел к появлению одной из жемчужин современного исламского абстрактного экспрессионизма, которой является Великая мечеть Герата. Мастерская находится во дворе слева от главного входа портала в сад, в нее допускаются и туристы. Мастера обычно с удовольствием показывают свою работу, демонстрируя все ее этапы от глазурования необработанной плитки до выкладки сложной мозаики. Во внутреннем дворе также находится одни из немногих остатков оригинального декора эпохи Гуридов, покрытых тимуридской плиткой.

Во время советско-афганской войны (1979-1989) мечеть пострадала только частично, хотя здесь велись боевые действия. В 1986 году один минарет, в который попала ракета, рухнул во внутренний двор, убив несколько человек и нанеся ущерб восточному крылу. Из СССР даже были присланы специалисты для осуществления реконструкции, но работы были закончены только в 1995 году. В 1996-2001 г. когда Герат находился под властью режима талибов, вход в мечеть был запрещен всем немусульманам, включая сотрудников ООН.

При посещении Джами Масджид пожертвования на ее содержание можно положить в церемониальный бронзовый котел, находящийся в восточной галерее. Отлитый в XIII веке, он изначально предназначался для раздачи сладких напитков прихожанам в религиозные праздники.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

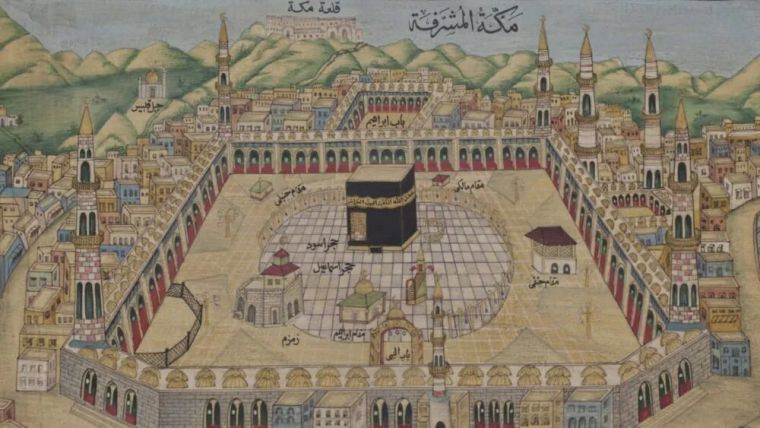

Образ Каабы встречается, главным образом, в произведениях жанра кысас аль-анбия (истории о пророках), сира (жизнеописание пророка Мухаммада), мавлид (произведения, посвященные рождению пророка Мухаммада), мираджнаме (произведения, посвященные Мираджу, Вознесению на небо), ийдийа (произведения, посвященные исламским праздникам), а также в трудах по истории ислама.

По данным издания Исламосфера, Кааба в литературных произведениях упоминается под такими именами, как Кабатуллах (Божья Кааба), Кааба-и Муаззама (Величественная Кааба), Кааба-и Уля (Первая Кааба), Байтуллах (Дом Божий), Байт аль-Атик (Древний Дом), Байт аль-Харам (Заповедный Дом) , Байт аль-Мамур (Благоустроенный Дом), Харам аш-Шариф (Благородная святыня).

Ее образ часто встречается в жизнеописаниях разных пророков, начиная с Адама (мир ему). Особо в этом отношении выделялись такие пророки, как Ибрахим, Исмаил и Мухаммад (мир им). В историях о них также упоминаются Черный камень, Замзам, Золотой желоб, Макам-и Ибрахим, Сафа и Марва, такие связанные с хаджем элементы, как ихрам (одеяние паломников), сай (бег между холмами Сафа и Марва), таваф (обход Каабы), приводятся дуа (молитвы), аяты и хадисы, а также разные рассказы и анекдоты, образуя богатый материал.

Стихотворные произведения, посвященные Каабе, именовались «Кабанаме». В них могли приводится история ее строительства, разные сведения о ней, например, о размерах, а также восхваления святыни. Кроме того, описания Каабы и посвященные ей стихи присутствуют в произведениях, посвященных хаджу, в таких жанрах как «манасик-и хадж», «маназил-и хадж», «хаджнаме». Особенностью их является то, что авторы часто добавляли личные впечатления от посещения святыни. Например, знаменитый турецкий путешественник XVII века Эвлия Челеби, описывая свое паломничество, предоставляет информацию и свои наблюдения о Каабе, ее строительстве, правилах посещениях, ремонтных работах и т.д. Часто подобные работы содержали карты, рисунки и схемы, связанные с Каабой и Запретной мечетью.

Каабе также отводится важное место в произведениях энциклопедического характера, таких как «Анвар аль-ашикин» Ахмада Биджана и «Марифатнаме» Ибрахима Хаккы.

В тюркской литературе первое отдельное стихотворение о Каабе содержится в «Диване-и хикмат» Ахмеда Ясави. Одна глава произведения посвящена этой теме. Бейты о Каабе встречаются и в других стихах Ахмеда Ясави. В целом, в суфийских маснави часто присутствовали отдельные главы, посвященные этой святыне.

В поэзии дивана Кааба, как и кибла (направление на Каабу), является символом возлюбленной. Для влюбленного она подобна Каабе, к которой обращается и страстно стремится верующий. Известный турецкий поэт XV в. Ахмед-паша пишет:

Покажи Каабу красоты,

Кто увидит киблу Ахмада.

О мой идол, стань для влюбленного

И киблой, и компасом, указывающим на киблу.

В касыдах и газелях о любви образ Каабы часто связывается с сердцем. Кааба – это сердце верующего. Связь Каабы и киблы – важный элемент, к которому поэты обращаются в своих сравнениях бровей возлюбленной с михрабом (молитвенная ниша).

Шейхуль-ислам и поэт XV–XVI веков Ибн Камаль пишет:

Твой лик – Кааба, родинка – Черный камень.

Совершая хадж, я должен прикоснуться к ней.

Часть стихов о Каабе была положена на музыку. В суфийских обителях в разные месяцы исламского календаря отдавали предпочтение разным музыкальным произведениям. На собраниях поминания (зикр), которые совершались в месяцы Шаввал, Зулькада и Зульхиджа, было принято исполнять религиозные песни, посвященные хаджу и Каабе. Такие музыкальные произведения пользовались популярностью и у паломников, направляющихся в Мекку. Их пели в пути, во время передвижения каравана.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана